KAMに相当する事項、ってやつが話題になっていますね。KAMとは、「監査上の主要な検討事項」(Key Audit Matters)のこと。

KAMは、2021年3月31日以後に終了する年度から、監査人の監査報告書に記載されます。ただし、その1年前の年度、すなわち、2020年3月31日以後に終了する年度から、早期適用することもできます。3月末決算会社なら、この進行期からKAMを記載した監査報告書を提出することができる。

しかし、今、話題になっているのは、KAMではない。「監査上の主要な検討事項に相当する事項の報告」と謳ったもの。KAMを早期適用できる年度よりも前の年度を対象として記載したもののため、内容としてはKAMなんだけれども、制度的にKAMといえない。そこで、タイトルを「相当する事項」としているのです。

また、その報告書は、監査報告書から切り離されています。だから、有価証券報告書には掲載されていない情報。2019年6月25日に、三菱ケミカルホールディングスが、そんな報告書を受領した旨をリリースしました。監査人は、EY新日本有限責任監査法人。ちなみに、ホームページのリリースだけで、適時開示は行われていません。

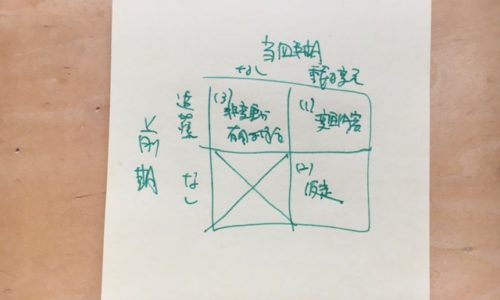

ボクが興味深かったのは、KAMに相当する事項の内容もさることながら、これに対する反応。Twitterでは、企業サイドや監査人サイドからのツイートが流れています。

大きく分けるなら、企業サイドからは「こんな内容で利用者に役立つのか」というネガティブな反応なのに対して、監査人からは「ここまで書いた」というポジティブな反応。このように、両極端な声が聞かれたのです。

ボクの感想は、想定の範囲内。むしろ、JICPAは、「KAM試行のとりまとめ」に引っ張られなくて良かったと感じたものです。というのも、

2017年11月17日に、JICPAは、「KAM試行のとりまとめ」という資料を公表しています。この資料には、日本語によるKAMを試行した事例が掲載されています。しかし、その事例の記載内容は、ブログ記事「会計士協会のKAMトライアルの真の性格」でお話ししたとおり、問題提起の性格が強いと考えているから。

このとき、確かにKAMの作成を試行しました。企業サイドも監査人サイドも、KAMについて協議を重ねながら試作するに至りました。しかし、その試作は、そのまま外部に公表されることを想定していません。JICPAが資料に掲載しているのは、試作を集めたうえで、個社特有の情報が特定されないように加工しています。

これが、そのまま外部に公表されるなら、もう少しKAMの内容について議論があったと推測しています。「そこまで書くのか」「これを書かないとKAMとして成立しない」なんて協議もあったのでしょうが、外部公表されない以上、議論もある程度で留まってしまうことも十分に考えられます。

KAMの実務の積み重ねが最も多いイギリスの事例をみても、JICPAのKAMトライアルほどに記載してはいない。そもそも、このトライアルは、KAMを制度導入すべきかどうかを企業会計審議会で議論するために実施したもの。制度導入されたときのインパクトを検討するために、問題点を強調した形でKAMが試作された面もあったと考えています。

だから、今回のKAMに相当する事項がイギリス並みの記載であったことから、「やっぱり、そこレベルだよね」と納得したのです。そう、想定の範囲内。

その一方で、まだまだKAMについての理解が進んでいないことも、Twitterでのツイートを見て再確認しました。KAMがリスク情報を出すものだという誤解。KAMによって企業のリスクが暴かれるゆえに、有用な情報になるというもの。でも、それは勘違い。

KAMが導入される目的は、監査のプロセスを「見える化」すること。だから、監査報告書の「透明化」と呼ばれるのです。企業リスクの透明化ではない。どこに重点を置いたのか、リソースをどこに配分したのか、そのプロセスを開示することによって、監査人が行った監査を理解してもらうためにKAMがある。

もちろん、KAMによって企業リスクに触れるケースもあるでしょう。でも、それは副次的に生じる事象であって、リスクをさらけ出すのが主目的ではない。監査基準のどこにも、そんな記述はありません。

実際、財務諸表の利用者も、専門誌の記事やKAM関連のイベントでの発言などで、リスクの開示を求めているのではないとハッキリと述べています。KAMによって、監査を理解したり、その記載で企業を理解する手助けにしたりするために使う。

また、KAMの最大の目的は、企業との対話のきっかけとすること。KAMを通じて対話を促進していくことを求めているのです。専門誌の対談では、KAMの見出しだけでも記載があると良いという旨の発言もあったほど。このように、財務諸表の利用者サイドは、KAMについて適切な理解を持っています。

それに対して、企業サイドや監査人サイドでは、まだまだ誤解しているような発言やツイートを見聞きします。だから、今回の件に対するツイートも、想定の範囲内。

できれば、今回の件について、財務諸表の利用者の声が聞きたい。KAMに相当する事項を題材にして、期待とどう違ったか、どう活用していくか、どう対話を進めていくかなどを対談してほしい。

そこで、専門誌を編集している方々へ、ご提案。この企画、実現しませんか。ファシリテーターなら承りますよ。

P.S.

日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。

P.P.S.

2020年3月期に早期適用されたKAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。