いや~、何事も振返りが大事。今日、ボクは、ファシリテーションのスキルについて振り返っていました。

ボクはワークショップ型のセミナーや研修で、講師としての役に加えて、ファシリテーターとしての役も担っています。そのファシリテーションの基礎は、一般社団法人リードフォーアクションのリーディングファシリテーター養成講座によって培われたもの。

リーディングファシリテーターとは、この協会が提供している「リードフォーアクション読書会」と呼ぶ読書会を企画・運営する人のこと。リードフォーアクション読書会が他の読書会と異なるのは、課題図書を事前に読み込まなくても良いところ。その場で自分に必要なエッセンスを本からつかみとっていきます。

ただ、いきなり「はい、エッセンスをつかみましょう」と言われても困ります。そこで、この協会の方法論に基づきながら進行役を務めるのが、リーディングファシリテーター。

で、「読書会」と聞くと、どちらかといえば自己研鑽といったシーンで活用されるのを想像しがち。しかし、このリードフォーアクション読書会の手法は、セミナーや研修、ミーティングといったビジネスの場でも十分に使えるのです。っていうか、ビジネスシーンで使いまくっているのがボク。そのインタビューが、「職場のキャリアパス立案にも読書会」(注:現在、リンク切れ)に掲載されています。

今日は、その協会が配信している「リーディング・ファシリテーターフォローアップ動画」で自分のやり方を学び直し。ちょうど、来週にワークショップ型研修が、また、再来週には勉強会があるため、それらに向けて見直すべきポイントを振り返ってみました。

すると、あるわ、あるわ、見直すべき点が。まったく取り組んでいなかったことや、減らし気味になっていたことなど。こうして振り返る時間を確保することは大切ですね。

フォローアップ動画を見終わった後は、研修を受講するにあたってのゴール設定をしやすくするツールの開発に着手。これは、以前の記事「ワークショップでの上手なゴール設定」で話したとおり、「誰かのために、この研修を受けているんだ」という意識があれば、内容を覚えるだけではなく、それを使う方へと意識が変わると考えたから。

セミナーや研修の講師を務める人なら切実な願い。研修の内容をいくら理解しても、それが実践されなければ、伝えただけで終わり。何も価値を生み出すことに貢献していないのと同じだから。

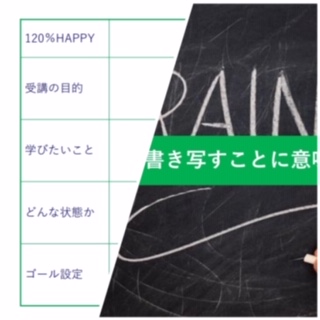

完成したゴール設定のツールが、ブログ記事の写真に掲載した左側の部分。これは、「120%HAPPY」「受講の目的」「学びたいこと」「どんな状態か」「ゴール設定」の5つで構成されています。順番に解説していきますね。

1番目は「120%HAPPY」の欄。ここには、研修を受講することで、120%HAPPYにしたい人を具体的なたった一人を記載します。こうして、ボクの仮説である「他者貢献の観点」を盛り込みました。

2番目は「受講の目的」の欄。ここには、参加者がこの研修を受講すると、なぜ、その人は120%HAPPYになれるのかを記載します。“Why”の観点から、研修を受ける目的を言語化していきます。ここでは3つ以上の記載を想定しています。

3番目は「学びたいこと」の欄。ここには、その人は120%HAPPYにするために、参加者がこの研修で何を学ぶ必要があるかを記載します。“What”の観点から、学習すべき対象を明確にしていきます。ここも3つ以上の記載を想定しています。“How”の観点から、どう活用していくかも含んだもの。

4番目は「どんな状態か」の欄。ここには、参加者がその学びを活用して、どのような状態になっているかを記載します。「フューチャー・ペーシング」という未来の状況をイメージさせる手法によって、学びの気持ちを高めていきます。ここは、自由に描いてもらいます。

5番目は「ゴール設定」の欄。ここには、これまでに記載したキーワードを使って、研修を受けるゴールを記載します。

今までのボクのセミナーでは、3番目と4番目からゴール設定していました。しかし、ひとつしか記載を求めていなかったため、ゴールを設定しづらいのではないかと考えて、今回のツールでは複数のものを挙げた中から構築していくスタイルとしました。

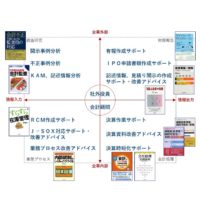

ちなみに、ブログ記事の写真に掲載した右側の部分は、また別のもの。最近、投稿した「『メモの魔力』を研修に活かす」という記事を受けて作ったスライド。

特にボクが講師を務めるセミナーや研修の参加者は、会計士や経理の方。会計のルールを正確に理解するために、どうしても研修の内容を覚えることにフォーカスしがち。

しかし、必ずしも正解がない実務に立ち向かっていくには、そこから何を学んで、実務にどう活かしていくかという気づきを得るスキルも必要。そこで、参加者が、自身の行動に移すためのメモの取り方も手当したいと考えた次第。

その導入部分が、写真の右側のスライド。このスライドの「板書を書き写すことに意味はない」というメッセージで、受験時代の学習スタイルから脱却することを呼びかけます。その後に、前田裕二サンの著書『メモの魔力』に基づき、インプットしたファクトを抽象化したうえでアクションに転用することの姿勢を説明していく流れ。

こうしたスライドも、ゴール設定の説明と合わせて作成。来週のワークショップ型研修が始まる前の30分で、これらを実践していく予定。2019年の最初3ヶ月は、こうした振返りに基づく改善策を、どんどん試していきますよ。あなたも、振り返った内容を実践していきましょう。