百聞は一見にしかず。これは、説明を何度も聞くよりも、実際に見たほうが理解できることを意味する言葉。

会計監査に照らすと、会計士としてクライアントの会計帳簿だけを見ているだけじゃ、何をしているのかが理解しにくいときがあります。しかし、一度でも現場に足を運び、この目で製造や商売の様子を見ると、何をやっているのかをかなり理解することができます。その後に会計帳簿を見ると、そこから得られる情報ははるかに多くなった経験をよくしています。

ただ、何でもかんでも「一見」すれば良い、ってワケじゃありません。その「一見」が全体を代表するものでなければダメ。母集団の性格を反映したサンプルでない限り、そのサンプルから得られるものを母集団全体には推定できないのです。

例えば、ひとつの箱の中に、赤色のボールが99個、白色のボールが1個、合計100個入っていたとします。箱の中を見ずに箱から取り出したボールの色から、どちらの色が多いかを推定する。このときに、たまたま白色のボールをサンプル抽出した結果から、「この箱の中のボールは白が多い」と判断するようなもの。

最近、白色のボールを1個だけ取り出して、「箱の中のボールは、白だ」と騒いでいるような気がするものがあります。それは、KAM(監査上の主要な検討事項)のこと。

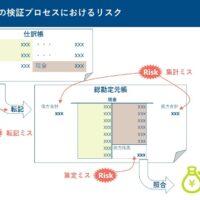

2020年4月1日以後に開始する年度から、金融商品取引法に基づく監査に関する監査報告書に、このKAMが記載されます。KAMとは、クライアントの監査に固有の事項を示すもの。従来の監査報告書が基本的に雛形どおりの内容であったところ、これからは監査人がKAMをフリーハンドで記載していくのです。

海外ではKAMの記載がすでに制度導入されているものの、日本語での事例紹介がほとんどない状況。そのため、KAMがどんな内容で記載することになるのかは、監査人も企業側も興味津々なところ。

そんな中、日本公認会計士協会さんがKAMのトライアル結果を報告しています。昨年、金融庁でのKAM導入の検討にあたって、急遽、検討を求められたもの。ただ、トライアルと言っても、「適用したらどうなる」という仮定のもとで作成されている点に注意する必要があります。

そこでのKAMの事例で、現状では開示していない会社の情報がKAMの中で取り扱われています。それを読んでいると、「ここまで情報がさらされるのか」と監査人も企業側も心配になっている面も見受けられます。ボクも最初は、同じように思っていました。そう、最初は。

ところが、海外のKAM事例をいろいろとあたっていくと、少し様子が変わってきます。最近は、世界で一番、KAMの実務が蓄積されているイギリスを調べています。そのイギリスのKAMを見ると、日本の会計士協会のトライアルのようには具体的、詳細な内容とはなっていないのです。

海外のKAM事例は、企業側と散々、議論を重ねた結果として公表に至っています。公にする値がある情報に絞り込まれた内容がKAMとして記載されていると考えられます。通常のライティングと同様に、読者を念頭においたうえで不要な情報を削ぎ落とした結果といえるのです。

これに対して、日本の会計士協会のトライアルは、KAMがそのまま自社の情報として公になることを想定していません。公になるKAMなら違う記載となっていた可能性も十分に考えられるのです。それを裏付けるものが、イギリスのKAM事例。

そこで思ったのは、日本の会計士協会のトライアルは問題提起の性格が強いのではないか、ということ。企業の現状の開示が十分でないことを強調しているのではないかとの考えに至っています。

だから、日本の会計士協会のトライアルのKAMを「一見」として全体を推定するのは、慎重になったほうが良いのではないでしょうか。KAMは監査調書でもなければ、マネジメントレターでもない。さらには、企業のリスクをさらすことを主目的ともしていない。あくまでも監査のプロセスを示すもの。

2019年3月8日に、日本の会計士協会で「資本市場の関係者との対話シンポジウム」が開催されました。そのときの質疑応答で、財務諸表の利用者から、企業が投資家に口頭で説明している内容をKAMとして記載してもらえば良い旨の発言もありました。つまり、KAMの利用者も、企業が投資家に説明していないレベルまで求めていないのです。もちろん、この発言の「一見」にも気をつけたいところですが。

ただ、これは、イギリスのKAM事例を実際に、数多くご覧にならないと感じられないかもしれません。監査人も企業側も、イギリスの今のKAMのシャワーを浴びることをオススメします。

えっ、そのKAMのシャワーは、できれば軽くひねると出てくるほうが良いって?

確かに、そんな状況があると、喜ばれるかも。今、ボクがイギリスのKAMを原文と仮訳をまとめたWordファイルは、200ページを超えています。なので、海外のKAMを100事例紹介するセミナーというのも面白いかも。そんな説明ばかりじゃなく、実際に見せるようにしないと、「百聞は一見にしかず」になりませんね。

P.S.

日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。

P.P.S.

2020年3月期に早期適用されたKAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。