最近、資本コストについて仕事仲間と話す機会が多くなっています。「資本コストで考えるなら、減損は必至だよね」「資本コストを意識していないから、減損計上をためらうんだ」なんて話をしています。

とはいえ、以前のボクは、資本コストについて何もわかっていませんでした。その言葉から受けるイメージだけで、「資本というくらいだから、資本の部、そう、株主に支払う配当のことだ」と大きな誤解をしていたほど。まったく理解していませんでしたよ。

誤解をしたのには理由がある

こうした誤解が生じたのは、会計とファイナンスの違いを理解していなかったため。いや、ファイナンスを勉強していなかったため、というほうが正解。学ぶ姿勢がいつまでも大切なことを痛感させられます。

このブログを読まれているあなたなら、そんな誤解はしていないでしょう。こうして検索したり、リンクを辿ったりと調べている事実があります。そこには、学ぶ姿勢が確実にあります。だから、以前のボクのように「資本の部」コストといったレベルにとどまることなく、はるかに進んでいます。

こうして資本コストに関心をもっているため、ボクらは似ているかも。その関心の向き先は、会計処理かもしれませんし、有価証券報告書の記述情報かもしれません。自分自身が資本コストをもっと理解したいと考えていることもあれば、社内の誰かにゼロから理解してもらいと考えていることもあるでしょう。

特に最近の会計は、会計上の見積りによる影響が大きくなっています。その見積りには、ファイナンス理論が欠かせません。特に減損会計は、ファイナンス理論が理解されていないと、ひたすらバラ色の将来計画になってしまいますからね。

ただ、資本コストをはじめとするファイナンス理論の本は、小難しそうなものが多い。一冊をやっつけるのにも時間がかかりそう。そう心配しているなら、ボクがお勧めする書籍が役立つかもしれません。

そこで、資本コストやファイナンス理論をわかりやすく解説している本について、厳選の3冊を紹介しますね。

資本コストなら、この本

厳選の1冊目は、ズバリ、資本コストの解説書。株式会社岡&カンパニー代表取締役である岡俊子サンによる『図解&ストーリー「資本コスト」入門(改訂版)』(中央経済社)です。

発売された当初から、ずーーーっと気になっていた本でした。先日、ようやく手にすることができたところ、抜群のわかりやすさ。資本コストを理解するために、最初に読むべき本といえます。

もしも資本コストを意識した経営や財務報告のために、社内で資本コストを説明する機会があるのなら、この本のエッセンスを伝えれば十分。深すぎてテクニカルな話に進まなくとも、資本コストを理解してもらえるハズです。

価値を考えるなら、この本

厳選の2冊目は、事業の価値を考えるに最適な本。プルータス・コンサルティング代表取締役社長である野口真人サンによる『あれか、これか――「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門』(ダイヤモンド社)です。

この本は、価格ではなく、価値で判斷することを説いています。人はつい、利用しやすい「価格」で判斷しがち。ただ、それでは相対評価しかできないため、別の価格が提示されると、それに振り回されてしまいます。

そこで、価格ではなく、事業やサービスの「価値」で判斷することで自身の中に絶対的な評価基準を持つのです。その価値評価こそがファイナンス理論。とてもわかりやすい口調で解説されているため、資本コストからファイナンス理論へと範囲を広げていくには最適な入門書です。

継続企業価値なら、この本

厳選の3冊目は、立案した将来計画のその先の価値を理解するのに最適な一冊。グロービス経営大学院教授である森生明サンによる『バリュエーションの教科書』(東洋経済新報社)です。

減損会計で、20年より後の価値を割り引く話があるじゃないですか。あれ、どう見積るのかが不思議じゃありませんか。少なくとも、ボクはこの本を読むまでは、「あんなの、どこまでもテキトーに見積もれてしまうじゃない」と大きな勘違いをしたままでした。

しかし、これ、見積るための算式がファイナンス理論で用意されているのですよね。そうじゃなきゃ、償却をしないIFRSの「のれんの評価」なんて算定できやしない。

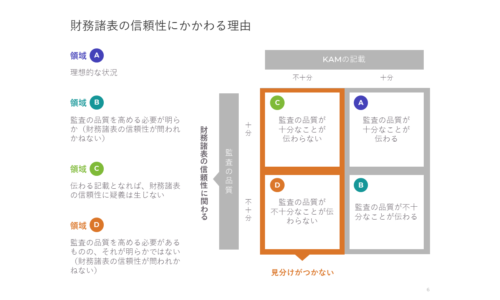

実際、IFRSが適用されている企業で早期適用されたKAMの事例では、「のれんの評価」が取り上げられた際に、会計上の見積りにおける重要な仮定として「将来キャッシュ・フロー」「割引率」「成長率」がお決まりのように登場します。というのも、ファイナンス理論の算式の要素だから。

日本基準における注意点

日本基準の場合、ちょっと扱いが変わるため、同じようには使えません。ただ、それでもファイナンス理論を抑えていなければ、会計上の見積りの開示がトンチンカンなものになりかねないので、注意が必要です。

そうそう、日本におけるKAM早期適用の事例を個別・具体的に解説した本が発売になります。それは『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)。

会計上の見積りを取り扱ったKAM事例では、そこでの重要な仮定に着目した解説を行っています。企業の開示で優れている点も紹介していますので、2021年3月期以降から強制適用となる企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」への対応についてヒントも得られます。

ぜひ、お手にとってみてください。