本は、読むタイミングによって受け取る内容が変わる。今日、読んでいた本もそのひとつ。それは、分身ロボットOriHimeなどを開発している吉藤オリィさんによる『サイボーグ時代』(きずな出版)。

先月の2019年1月に発売されて間もなく購入していたものの、なぜか、この本を読むのは今じゃないと感じていたことから、積ん読の状況に。もしも、そんな気持ちのときに読んでいたなら、テクノロジーに着目していたと思います。

しかし、今日、この本を読むときの関心は、テクノロジーではありませんでした。この本から得たいと考えていたのは、キャリア。個人が、好きなこと、やりたいことをビジネスにしていくためのポイントが得たくて読み進めました。

というのも、ここ数日の間で、転職や独立を考えている人と会っていたり、それを連絡してくる人がいたりと、ボクの周りにはキャリアの転向だらけ。年代もさまざまで、30代から40代、数ヶ月前も含めると50代もいらっしゃいます。そんな彼ら、彼女らを応援できればと思ったのです。

そう考えたいたときに、なぜかサイボーグを語った本を手にしました。自分でも「どうしてだろう?」と不思議に思っていたら、なんと、この本のサブタイトルは「リアルとネットが融合する世界でやりたいことを実現する人生の戦略」。これからの生き方を語っている本だったのです。

この本で印象に残っている言葉に、「可逆性」があります。その意味は、何かに変化を与えても、元の状態に戻ること。著者の吉藤オリィさんは、何かしたいことがあるなら、最悪のケースを考えたきにリカバリーが可能なら実行せよ、と説きます。

ここには、ボクの見立てによると、まず分析をすること、次にリスクを負えるかどうかを判断することの2つの要素があります。

まず、分析。確かに、新しい何かをするときに、漠然な不安で動けなくなっている人がいます。なんとなく失敗したら大変そうだとか、いきなり資金ショートして苦労するとか。

実際、昨年の夏に、ある方の相談に乗っていたときにも、3ステップくらい先の心配をひたすらしていました。「それはまだ先の話だから、まずは最初のステップを乗り越えましょう」とフォーカスする対象を限定することで、そのときには最終ゴールに辿り着くことができました。

ボクの記憶が確かなら、作家の本田健サンが「していない借金の利息の支払を心配している」と説明されていました。まさに、心配しすぎになっているケースがあるのです。そういうときには、モヤモヤしている対象をハッキリ・クッキリさせることが大事。

その次に、リスクへの対応。それくらいのリスクなら、仮にそうなっても大丈夫と判断できるかもしれません。また、そのリスクは抱え込めないと判断したなら、実行しない選択肢もあれば、リスクを小さくする工夫をする選択肢もあるでしょう。

リスク・マネジメントの世界では、リスクへの対応として、低減・保有・回避・移転の選択肢が挙げられます。したがって、キャリアの世界でも、リスクがあるからダメという訳ではなく、それにどう対応していくかを検討することが大事。

これらの2つの検討を経て、いざ実行。ビジネスモデル・キャンバス的には、「キーアクション」ですね。おそらく才能といった得意や強みという「キーリソース」はすでに持っているのだから、実行していくしかない。

とはいっても、自身がやろうとすることが受け入れられないかもしれないとの心配が付きまといます。これに対して『サイボーグ時代』では、こう背中を押してくれます。とにかく突き進めばいい。インターネット時代では理解者を世界中から見つけられるから、と。これはビジネスモデル・キャンバス的には「キーパートナー」。

ということは、自分がやるべきと考え行動したことは、情報発信する必要があることも理解できます。相手に自分を認知してもらう必要性です。ビジネスモデル・キャンバス的には「チャネル」に相当します。

これについても『サイボーグ時代』では、相手が苦労せずに自分のことを覚えてくれる工夫をすべきと説きます。印象に残りやすいよう、いわばアイコン化するために、例えば、名前や服装といったところから手取り足取り教えてくれます。わお、致せり尽くせり。

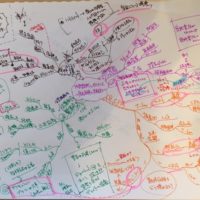

話を整理すると、個人が、好きなこと、やりたいことをビジネスにしていくためのポイントを得たくて読んだ結果は、次のとおり。

自分がやりたいことが明確になっている場合には、ビジネスモデル・キャンバスの「顧客セグメント」と「提供価値」は決まっている。その結果としての「リレーションシップ」も自ずと決まってくる。「キーリソース」もすでに持っている。

となると、行動面で残るのは「キーアクション」と「キーパートナー」と「チャネル」の3つ。ここまで絞り込めると、次のステップも踏み出しやすい。後は、それが継続していけるかどうかの採算面での検討だけ。

著者の吉藤オリィさんは、この本で「我慢している時間はない」といいます。先日の知人との会食で印象に残っている「好きでないこと、やりたくないことをしている暇はない」という言葉とも重なりました。とにかく突き進もう。軌道修正はその後で。