ディベートの方法論って、問題解決を図るときに最強だと痛感したことがあります。それは、ある場に呼ばれたときのこと。どう問題解決をしていくかを検討する場の、第1回目のミーティングでした。

ミーティングの冒頭で、司会役の人が一枚の資料を配ります。どうやらミーティングを円滑に進めようとするために、事前に論点をまとめてきたようです。その内容は、解決方法についての説明。それを司会役がいきなり読み上げた後、「みんなの意見を聞かせてくれ」と。

ボクの頭の中に浮かんだはてなマークは、どう楽観的に見積もっても100万個。いきなり方法論から検討をしてはダメ。なぜなら、そもそも問題がないこともあるからです。

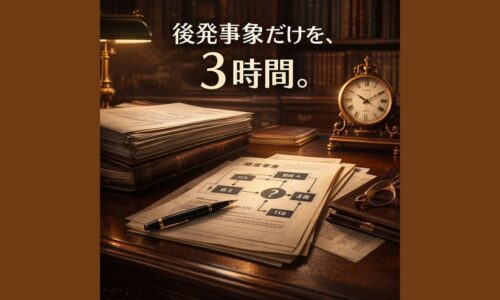

ディベートとは、ある提案をするために議論を重ねる行為。現状に問題があるからこそ、それを解決するための提案を行うワケです。こう話すと、「当たり前だろ」と誰もが思います。

しかし、現実の会議では、そうでもない。問題の存在について議論することなく、解決方法の議論を始めてしまうのです。もちろん、ミーティングメンバーの間で、問題が共有されているなら、それでも支障はありません。

ただ、問題が共有されていない場合もあれば、問題が共有されていると思い込んでいる場合もある。そのため、現状にどんな問題があるかを議論しておく必要があるのです。

例えば、そもそも問題がないケースだと、その提案を議論する意味がありません。あるいは、問題があっても、その影響が小さいケースでも同じ。その問題に取り組む必要性がない。

このときに気をつけたいのは、その問題が漠然としているとき。抽象化された問題を提示されても、それを聞いているミーティングメンバーの頭の中にはさまざまな状況が思い浮かびます。すると、話がどんどんどんどんズレていく。収集がつかなくなるのです。

こういうときは、具体論から話を始めるのが良い。誰が、どんな状況で、どんな問題に直面しているのか。ミーティングメンバーの誰もが同じ状況を思い描けるように、ありありと表現していくのです。

そう話すと、「問題はいろいろと起きているんだ。どれも解決しなければならないから、個別の話は無意味だ」と反論する人がいます。だから、複数の問題を一緒に扱っていくことで、全体的な問題解決を図ろうと言うのです。

この反論、バカげています。これでは、真の課題にはたどり着けません。問題の表層だけをなぞって、なんとなくの対応で終わってしまいます。

すると、真の課題がそのまま残っているため、しばらくすると同じ問題が別の形をして噴出してくる。数年後に、また、問題解決の形をしたミーティングに招集がかかる。このサイクルの繰り返し。

こうならないようにするためには、一見、遠回りに見えるかもしれませんが、個別具体的な事象から検討をしていかないとダメ。それを通じて、問題は本当にあるのか、あるいは、本当の問題は何かを探っていかなければならないのです。

このように真の課題に出会うと、当初の解決方法がいかに的外れであったかに気付かされます。ボクが今、回しているプロジェクトでは、現状で認識している問題が真の課題なのかどうかをメンバー全員で徹底して検討していきます。やはり、当初の解決方法で進まなくて良かったと思い知ることが多い。

何事も方法論があります。あるいは、適用できる方法論がある。特に会議では、ファシリテーション・スキルを持った人が場を回していかないと、非効率極まりない。ということは、会議の長は、そんなファシリテーターに場の周りを任せる度量が必要。

そのためには、会議の長たるや、世の中に何があるのか、何が起きているのかについて、常に学びを続けなければならない。「もう偉くなったから」と言って、学びを止めてはいけないのです。

えっ、自分はまだ偉くなっていないって。何、言っているんですか。このブログに訪れるほどに勉強家でしょ、偉くなるに決まっているじゃないですか。一緒に学んでいきましょうよ。ボクはこのブログで学びをシェアしていきますから。