なぜ、人は橋をかけるのか。橋とは、こちら側とあちら側とをつなぐ役目を果たすもの。あちら側に行きたいと思わなければ、橋をかけようとはしない。あちら側に行きたい気持ちがあるからこそ、橋をかけるのです。ここではないどこかへ向かうため。

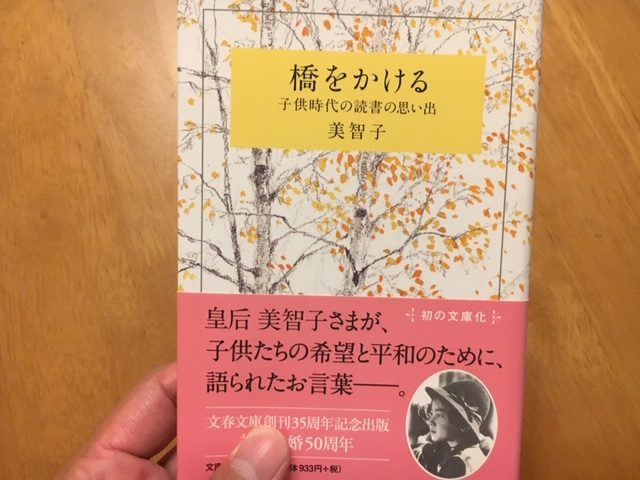

そんなことを考えていたのは、平成も残すところ10日のタイミングで、皇后の美智子さまによる『橋をかける』(文藝春秋)を読み返したから。その中で、この本のタイトルの元となった、次の記述によるもの。

生まれて以来、人は自分と周囲との間に、一つ一つ橋をかけ、人とも、物ともつながりを深め、それを自分の世界として生きています。

美智子さまは、戦争で本が手に入らなかったときに、父親が渡してくれた本を楽しみで読んでいたそうです。そうした読書体験が、自分の中にしっかりとした根を持ち、喜びと想像の強い翼を持ち、痛みを伴う愛を知ったといいます。

このタイミングで、この記述を見たときに、2つのことを考えました。ひとつは、「本と読者をもっと繋ぐべきこと」、もうひとつは、その「繋ぎが組織でも活かせること」。

まずは、「本と読者をもっと繋ぐべきこと」。学校教育で文章を読むときに、その要約を徹底的に求められます。これは、筆者の言いたいことを理解しないと、その先に進めないと考えるからでしょう。読者が本の内容を自分のために活かしていくためには、筆者の主張を正しく理解しなければならないと。

でも、これ、必ずしも正解ではありません。主張の理解と行動への活用とは一致するものではありません。確かに、筆者の主張を理解したうえで読者が自らの行動に活かす流れはきれいでしょう。主張を理解できず、かつ、行動にも活用できない状態では、読書をした意味がないからです。

しかし、筆者の主張を理解したものの、読者が自らの行動に活かせないケースもあります。このケースが何気に多いんじゃないかと推測しています。これでは、受験には通るかもしれませんが、人生では時間のムダにもなりかねない。

一方で、筆者の主張は十分には理解していないものの、読者が自らの行動には十分に活かすことができるケースがあります。読書の目的は自分の行動への後押しなら、これで目的は果たせています。何も問題ない。

本が手に入らない時代では、ひとつの本に向き合う時間が相対的に多いため、こうした読み方もできるチャンスが得やすい。それに対して、毎日、新刊が200冊出ていると言われる今日では、本が消費される対象になる結果、ひとつの本に向き合う時間が少なくなる。

すると、受験勉強の中での読書体験しか知らないと、要約することが読書になってしまう。これではモッタイナイ。読書の楽しみや自由さをもっと社会人に知ってもらいたい。

それを知るには、読書会が良いと考えています。一冊の本を皆で読むことで、いろんな見方があることが理解できるからです。いろんな読書会がありますが、ボクがオススメするのは、「リード・フォー・アクション読書会」。

リード・フォー・アクション読書会を運営するのは、認定ファシリテーターが務めます。再現性のある方法論で進行されるため、参加者が気づきを得られやすくなります。こうして、今までの自分の認識していた世界と本の世界とに橋がかかる結果、ここではない向こうに渡れるのです。

もうひとつ考えたのは、その「繋ぎが組織でも活かせること」。今の組織はあまりにも専門的になりすぎたために、部署間との繋がりがなくなって独立した、いわゆるサイロ化していると指摘されています。この辺りは、ジリアン・テット氏による『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』(文藝春秋。あっ、この本も同じ出版社だ)が詳しい。

そうなると、組織の中の、それぞれの部門を繋げなければならない。組織の中の部門があちこち向いているのに、組織全体としてひとつの方向に進むなんてことはできないから。このとき、組織を横断的にまたぐ組織体を設置する方法もあります。

しかし、ただ横断する組織を作っても、その場をうまく進行していく役割を果たすことができる人がいなければ、同じ話。じゃ、どうするか。そこで出番なのが、ファシリテーター。読書会で誰もが気づきを得やすくできる再現性のある方法論で場の仕切りができるファシリテーターがいれば、解決します。

ファシリテーターの役割を果たせる人を育成するも良し、ファシリテーターを外部から招くのも良し。どのような形態であれ、部門間をつなぐ、まるで橋をかける役割を果たす人材が求められるのです。

時代的に、サイロ化が進んだのが平成であったなら、そのサイロをつないでいくのが令和。これからファシリテーターの役割はますます重要になってきます。そんな橋をかける人の重要性を噛み締めながら、『橋をかける』を読み返した一日でした。ボクもファシリテーターの端くれとして、あるところに橋をかけようと考えています。その発表までお待ちくださいませ。