日本に、こんなマーケッターがいるとは知りませんでした。まだ若いのに、センスと努力と実践を兼ね備えた人。

その名は、ゆうこすサン。 “モテ”をポップに明るく発信することで、ぶりっ子ちゃんが自信を持てるように、モテクリエイターとして活躍されています。

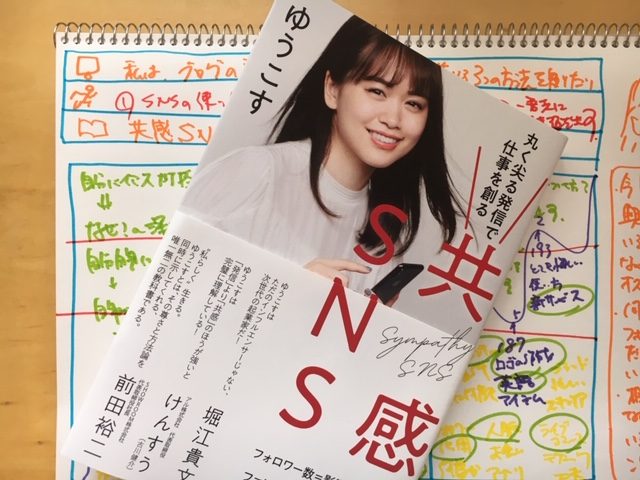

元々は、アイドルグループに在籍していた彼女。そこから脱退したのちに、SNSでの発信を活用して、今のポジションを築き上げます。その過程が、最新刊の『共感SNS』(幻冬舎)で紹介されています。これは、単なるSNSガイドではありません。ボクも最初は、そうしたテクニックを期待して手に取りました。

しかし、読み進めていくと、マーケティングのマインドとスキルが満載。ゆうこすサンが、元アイドルという肩書きで今の活躍があるのではないのが良くわかります。真のマーケッターなんです。

例えば、第3章の「 #フォロワーをファンに 」で説明されている、ファンの階層分け。自分に向ける熱量に応じて、ファンを新規層で2つ、ライトファン層、コアファン層、マニア層に区分します。それぞれに応じて、メッセージも変えれば、使うSNSも変えるというのです。

これ、ダン・ケネディの3Mに沿ったもの。3Mとは、マーケット、メディア、メッセージのこと。英語表記の頭文字をとっています。

ゆうこすサンのファンの階層分けは、マーケットに応じたメディアとメッセージを選んでいます。ちゃんと3Mが実践されているのです。第2章の終わりにも、ライバルが多くて勝てそうにないなら、戦場や届け方、投稿の仕方、ターゲット層、肩書きを変えろとも説いています。もう、正真正銘のマーケッター。

ボクは、反省しました。3Mを知っていながら、活用できていなかったのですから。最近、ゆうこすサンがビジネスパーソンのコミュニティで露出していると思っていたら、マーケッターだったからなんですね。納得です。

また、ゆうこすサンの熱量による階層分けによれば、ブログとは最も熱量の高い階層に位置づけられます。だから、ブログの記事は、拡散することを期待していけないし、拡散することを実行することも意味がない。アクセスを高めるのではなく、交流を深めるべきだといいます。なので、自ずと対象となる人数は限定されてくる。そのことを理解せずに、濃い情報を拡散性の高いTwitterで流しても、そこまで熱量が高くはない人には受け止めきれないのです。

確かに、ボクのブログも、目的は熱量の高い人向けを意図しています。ただ、Twitterでも、ブログ記事の紹介を行っています。これ、ファンの階層分けに基づけば、アウト。彼女は二回りほど年齢が下なのに、SNSに対する洞察力はすごい。

このように、この本の内容は深いんですよ。ひとつひとつ実践していくと、結果が出るでしょう。独立や起業する人は、じっくりと取り組むことをオススメします。ボクなんかは、こういう本を見つけると、ワークショップ型のセミナーにしたくなります。半日のワークショップを数回に分けて行う感じでしょうか。

まあ、セミナーだろうが読書だろうが、学んだことを実践するのが大事。行動こそが結果を生みます。なので、このハッシュタグで締めたいと思います。

#共感SNS

#フォロワーをファンに