今日、2020年1月5日は、とあるセミナーを受講してきました。朝の10時から夜の7時過ぎまでの丸一日かけてのセミナーであるにもかかわらず、あっっっっっっという間に終わりを迎えました。

内容は、今年の行動計画を決めるもの。「一年の計は元旦にあり」ということわざがあるように、年初というタイミングで一年間の計画を立てられる方は多いのかもしれませんね。

ちなみに、ボクは、あまりこういう行事には参加したことがありませんでした。地元の神社にも、十数年も経った今年にようやく足を運んだ次第。時間を外して訪れたものの、行列の長さに驚き、顔を出しただけで引き返しましたが。

年初の計画も同じで、大きな方向性は決めることはあっても、細かな行動計画まで決めることはありませんでした。正確に言うと、決めようとしても具体的な時期に落とし込めなかったのです。

先日のブログ「書き初めで、物語を描く」でも、2020年の大きな方向性を決めたことをお話ししたとおり。この方向性をより詳細にスケジュールに落とし込みたくて、今日のセミナーに参加した次第です。

で、結果は。

自身で大きな方向性として定めたものが、本当にそれで良いのかどうかを自問する形となりました。せっかく決めた方向性を見直すという、振り出しに戻ってしまったのです。

しかし、これは何も悪いことではありません。むしろ、向かうべき方向ではないことに気づけたほうが100万倍も良い。例えば、東京から北海道に向かうことが本来のゴールであったのに、大阪に到着するようなもの。福岡でも沖縄でも、同じ話。

こんな風に向かうべき方向性に気づかない原因として挙げられるのは、ゆっくりと自分に向き合う時間を確保していないこと。また、どのように向き合うかの方法論を知らないこと。ひとりでやり切れないところをファシリテートしてくれる人がいないこと。

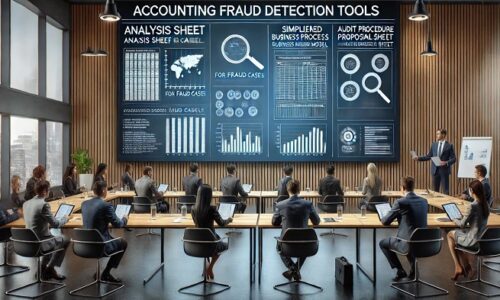

これらの原因を取り除く場が、今日のセミナー。当初の方向性を見直すことにもなりましたが、適切なファシリテートのおかげで、新しい方向性を手帳に落とし込めるまで具体化することができました。

今日のセミナーを受けて学びになったのは、アイデアはまずは発散し、その次に収束するという順番が大事だということ。アップルのマウスなどのデザインコンサルタント会社のIDEOの社長兼CEOであるティム・ブラウンも著書『デザイン思考が世界を変える』(早川書房)でも同じことを話していました。

いろんなセミナーやファシリテーションを行っている中で、アイデアはいったん吐き出しておいたうえで、それを絞り込んでいく作業の順番が一番、効果的かつ効率的。

つい、最終的に選ばれるたったひとつのことだけをいかに考え出すかを考えがち。ビジネスのイノベーション・アイデアもそう、プロジェクトの方向性もそう。一年間の行動計画も例外ではない。

だから、発散していく方法論と収束していく方法論が必要。自ら調べ学ぶ時間がなければ、人から学べば良い。それが本のときもあれば、セミナーや研修のときもある。あるいは、コンサルティングのようなこともあります。

先日のブログ「書き初めで、物語を描く」では、書き直しを前提とした文章作成メソッドの開発についてお話ししましたが、これも発散と収束と同じ原理。やっぱり、この方向性で間違いない。2020年は、コツコツとこの開発を進めていきますよ。