最近、国際的な機関からリリースされた文書が2つあります。これらによって、今、視聴できるボクのセミナー「新型コロナウイルスの影響による 後発事象を軸とした財務報告の検討」の正当性が裏付けられたのです。

ひとつは、2020年5月29日付けで、証券監督者国際機構(IOSCO)からリリースされた「COVID-19にかかる開示の重要性に関するIOSCO声明」。この中で、非GAAP財務指標の取扱いに言及されています。

非GAAP財務指標とは、簡単にいうと、制度会計にはない財務上の指標のこと。EBITDAなどが代表的。こうした知名度の高い指標も含めて、企業自らが指標を作り出して開示しているケースがあります。特に海外企業で利用されていると言われています。

明確な定義がないため、企業によって算定が変わることがあれば、同一の企業でも年度によって算定が変わることもある。経営者の恣意性が入りやすいために、非GAAP財務指標の使用が問題視されていました。

そうした中、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、その影響を排除して算定するような非GAAP財務指標が開示されることをIOSCO声明は懸念しています。この声明の金融庁による仮訳には、次の記載があります。

仮定の売上高や利益指標(例えば、COVID-19の影響が無かった場合、会社の売上高や利益はXX%増加していた、といったもの)を非GAAP財務指標とするのは適切ではない。

これは、「機会損失はダメ」だと釘を差しています。そりゃ、そうです。なぜなら、新型コロナウイルスによって受けた売上高や利益の減少額なんて計測できないから。仮定の置き方次第で、いくらでも好きなように算定できてしまう。

そもそも会計や簿記とは、会計処理の対象となる事象、すなわち会計事象を帳簿に記録していくもの。測定された金額をオンブックしていきます。そこに機会損失という発想はない。仕訳を起こせないから。

これは、後発事象でも同じ。後発事象として注記するものは、会計事象。これは、JICPAによる監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」で明確にされています。

だから、いくら新型コロナウイルスで将来の財政状態や経営成績、キャッシュ・フローに影響が及ぶからといって、新型コロナウイルスの発生だけでは後発事象にはなりえないのです。会計士ではない方で誤解したまま情報発信している方がいらっしゃいます。また、会計士の中でも、このように整理できていない方が見受けられます。

ボクのセミナー「新型コロナウイルスの影響による 後発事象を軸とした財務報告の検討」では、IOSCO声明よりも早い2020年5月15日の収録であったものの、この点を明確に解説しています。受講された方々にとっては、この点は既に聞いた話でしたね。

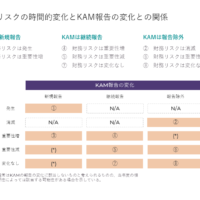

もうひとつは、2020年5月14日付で、国際監査・保証基準審議会(IAASB)からリリースされたスタッフ文書「変化し続ける環境下での後発事象 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」。

この文書には、新型コロナウイルスの影響を受けて後発事象と関連がある事象や状況が例示されています。いくつか列挙すると、次のとおり。

・世界的流行の結果として締結された、新たな約定、借入又は保証

・資産の回収可能性に関連する事象

・人員削減による従業員退職給付(例えば、期末日以降に発生した事業の閉鎖又は再編成の結果によるもの)

これも、ボクのセミナー「新型コロナウイルスの影響による 後発事象を軸とした財務報告の検討」で、開示後発事象となりそうな事例として、記載例も合わせて紹介した会計事象そのもの。加えてボクのセミナーでは、店舗の休業に関する記載例を会社法と金融商品取引法との2パターンも提示しています。やはり、セミナーを受講された方々によっては、既に聞いた話。

このように、ボクのセミナーで紹介した考え方は、国際的な機関からリリースされた文書と整合しています。セミナー案内にピンと来て申し込まれた方は、いち早く、その内容に触れられたワケです。それだけではなく、注記の仕方、さらには記述情報の対応の仕方まで。信じていただいた方にお役に立てたことを立証できたようで、嬉しい限り。

ボクのセミナーで考え方が整理できると、4月決算や5月決算といった会社でも十分に対応できます。あるいは、新型コロナウイルスの第2波や第3波が来たとしても、軸を持った財務報告を行えるでしょう。

まだ、セミナーはまだ視聴できるため、財務報告のあり方をぜひ、ご確認ください。申込みが不安な方は、YouTubeにアップした予告編からご覧ください。