こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。

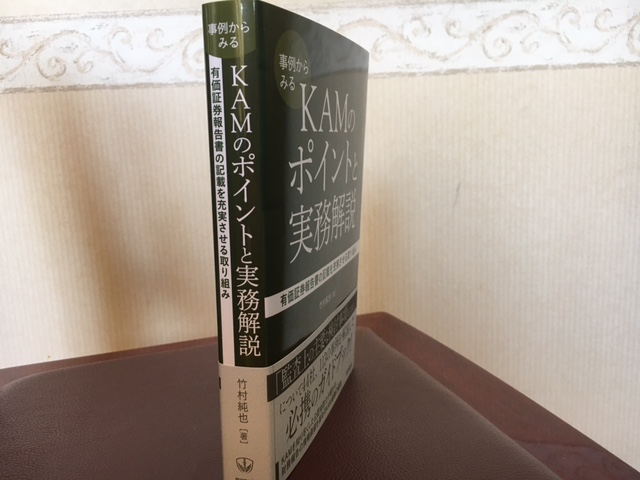

2021年2月に、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)が発売になりました。2020年3月期にKAMが早期適用された上場企業44社のすべてについて、解説を行ったもの。すでにお手にとってもらえている方々がいらっしゃることに感謝しています。

ひとつひとつのKAMについて解説しているため、本のボリュームは500ページ近く。今回のブログにアップしたように、ハードカバーでもないのに、立てられるほどの厚み。お手元に届いた方は、そのボリュームに驚かれます。

もしかすると、「本は頭から順に読まなければならない」と思い込んでいる方がいらっしゃるかもしれません。確かに、コース料理のように順に本を読み進めていく方法もあります。しかし、それはいくつかある読書法のひとつ。

そこで、それ以外の読み方をお伝えしますね。そのほうが、必要とする情報に早くアクセスできることがあります。また、拙著以外の本を読むときにも役立てることもできます。

アラカルト形式

レストランでの食事には、コース料理の他に、アラカルトで注文する方法もあります。アラカルトとは、自分が好きな料理や気になった料理を注文していくもの。

これを読書に当てはめるなら、本の頭から読み進めていく方法がコース料理だとすると、気になった箇所から読み進めていくアラカルト形式が考えられます。

例えば、雑誌では、アラカルト形式で読んでいくこともあるでしょう。特集記事や連載記事はあるけれど、雑誌の頭から読む必要はありません。読みたいところが読んでも、理解にまったく支障がない。

拙著も、ある意味、雑誌的な構成です。最初から順を追って読まなくても、そのページの内容が理解できます。また、目次の次に掲載している5種類の一覧表によって、興味のあるKAM事例にアクセスしやすくもしています。さらに、解説では、他の箇所と関連する場合に、それがどれかも明記しています。

後ろから読む方法

これは、ボクがビジネス書を読むときに、たまに実践している方法です。その本の最後のページから前に向かって読み進めていくもの。

例えば、「おわりに」が3ページにわたっているなら、その3ページ目からスタートして、2ページ目、1ページ目と戻っていくように読んでいくのです。

この読書法は、著者の言いたいことが最後に記されているときに極めて有効です。実際、あるビジネス書では、「おわりに」の最後の一文に、「この本を通じて伝えたかったことは、~である」と記載されていた本もありましたよ。

伝えたいメッセージを理解したうえで本を読むことができると、全体像がつかみやすくなります。著者がメッセージを届けるために、「今、この説明をしている」「ここで、こんな事例が紹介されている」という構成がわかるから。

反対に、その位置づけがわかるなら、読者としては「ここは読み飛ばしても大丈夫」「軽く流す感じでも問題ない」と読み方の深度やスピードを変えられます。時間のない中で、その本から必要な事項を得たいときには、重宝する読書法です。

企業の方々は「おわりに」から

拙著は、KAM事例の分析を通じて、企業の財務報告を充実させることを目的としています。そのための解説を113のKAMに対して行っています。

ただし、業種を3つに分けたうえで、証券コード順に企業を並べた構成としています。そのため、企業としての対応を体系的に理解するには読者側の工夫が必要です。

そこで、「おわりに」では、それを一枚の図にまとめています。それが、「KAM協議に関連して実施・検討すべき事項」です。企業の方々は、この図を踏まえて、アラカルト形式で読み進めていくことが最もオススメ。

読者限定の特典動画をお見逃しなく

加えて、この「KAM協議に関連して実施・検討すべき事項」の解説について、読者限定の特典動画を用意しています。本書に収録するには、性質も異なれば、ページ数もさらにアップするため、本とは別に提供することとしました。

本を頭から順に読み進めていく方法だと、この特典動画にたどり着く時期には、企業のKAM対応のための時間に余裕がない状況が想定されます。それではあまりにもモッタイナイため、後ろから読む方法によって、読者限定の特典動画に気づくことが大切です。

この「KAM協議に関連して実施・検討すべき事項」は、3ステップ、15のチェックリストとして整理しています。このように細分化しているのは、実務で進捗が悪い箇所を特定したり、その先に実施すべきことを見通したりするため。

実は、特典動画では、1つのチェックリストに対して実務上の留意事項を3つずつ説明しているため、合計45の観点が得られます。ここまで用意されていれば、KAM対応に迷うことはないでしょう。

今すぐ、「おわりに」のページから、特典動画を視聴してください。動画は74分という長さのため、集中できる時間を確保してご覧ください。

P.S.

企業のKAM対応の仕方がイメージできないときには、この本の「おわりに」に掲載されている「KAM協議に関連して実施・検討すべき事項」をご覧ください。読者限定の特典動画によって、理解がより増しますよ。