こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。

KAM(監査上の主要な検討事項)について、2021年3月期の強制適用に関する全般的な分析レポートが公表されました。KAMと名の付くものには、目を通さないワケにはいきません。

ということで、感想をシェアしますね。

KAMレポートの概要

2021年10月29日、JICPAから、「『監査上の主要な検討事項』の強制適用初年度における分析」が公表されました。すごいことに、2021年3月期決算の上場会社について、2021年6月30日までに有価証券報告書を提出した会社2,342社を対象とした分析を行っています。

JICPAのウェブサイトには、次のファイルがダウンロードできます。

- レポート

- 本文付録

- 別紙

- サマリー

- 使用許諾依頼書

- 「KAM強制適用初年度における会員へのアンケート」集計結果(ただし、日本公認会計士協会著作権規約に同意の必要あり)

JICPAからのいつもの公表物と異なる点がありました。それは、「使用許諾依頼書」が含まれていること。というのも、KAM分析やレポートの作成は監査の研究者に委託したことから、その著作権がJICPAにはないのです。

ここで、著作権の有無を問題にしたいのではありません。著作権はとても大事なものですから、その権利関係を明確にすることはむしろ当然のこと。

ボクが着目したのは、このレポートの作成に実務家が参加していないことです。

実務家の不参加の弊害

今回のKAMレポートは、上場企業を網羅的にカバーしているため、全体像を掴むには最適です。その意味では、極めて有意義な結果を残しています。

一方、分析されている内容としては、形式的な側面からのアプローチが多い印象を受けました。それは仕方のないこと。2021年10月29日のリリースまでは、極めて短い時間しかありません。会計や監査の実務的な面まで掘り下げる余裕はありません。

2021年3月期の有価証券報告書が出揃う6月末からデータを入手し、分析できるようにデータを加工し、はじめて統計的な結果が得られます。また、複数人で分析を行っているため、分析チームとしての意識や意見をすり合わせる必要もあります。さらに、JICPAとして公表されるため、JICPA側のリリース承認の手続に要する時間やそれへの対応の時間も考慮しなければなりません。

ただ、せっかくJICPAという実務家の組織からリリースされる資料であるため、実務家の見解が反映されたいと思うのは、ボクだけでしょうか。研究者だけの分析であれば、出所がJICPAである必要性が乏しいように感じています。つまり、ちょっと寂しいのです。

実務家が参加しない理由

ここで、実務家が参加しないことの理由を考えてみました。それは、次の2つ。

ひとつは、リソース。分析するだけなら、JICPAにも行える能力が備わっています。ただ、短期間にこのボリュームを行うには人手が足りなかったのかもしれません。

もうひとつは、批判めいたコメントがしにくいこと。実務家の組織であるJICPAが分析を行うと、ある監査法人によるKAMを別の監査法人が指摘をする関係が生まれます。会計や監査の実務的な面を知っている分、指摘する内容次第では別の方向にも発展しかねません。

そうした内部からの指摘をなくすために、外部の研究者に委託したのではないかと推察しています。そうでなければ、KAMが実務のフェーズに入ったのに、実務家が分析しない積極的な理由は見いだせません。

KAMスペシャリストによる分析

ちなみに、ボクも2021年3月期のKAMについて分析を行っています。ただし、一人で分析しているため、3月決算会社をすべて対象にできません。しかし、それでも大丈夫。ボクの分析は、状況意味論的なものだから。

状況意味論とは、言語学における考え方のひとつ。苫米地英人サンの『英語は逆から学べ!』には、それがわかりやすく解説されています。状況意味論とは、言葉そのものに意味はなく、発話された状況に意味があることを指します。

例えば、一年ぶりに成田空港で会ったときに「John!」と名前を呼ばれたら「うれしい」を意味します。それに対して、トイレの中で「John!」と呼ばれたら「トイレットペーパーを取って」の意味になります。このように、同じ言葉であっても、状況によって意味が変わるのです。

それは、KAMも同じ。例えば、のれんの減損に関するKAMでも、企業がどのような状況に置かれているときに報告されたKAMなのかによって、意味が変わります。

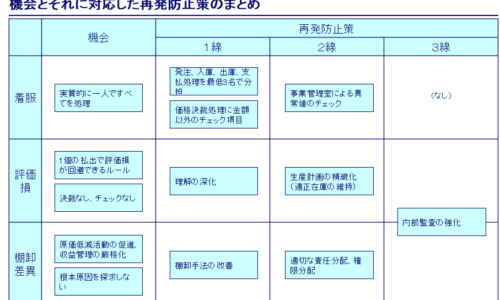

企業が、減損の兆候すらないないと開示しているにもかかわらず、のれんの減損に不確実性があるとしてKAMにとりあげ、また、それ以外のKAMがないとしたら、「監査資源の振り分け方が間違っていませんか」と疑問をもつ状況かもしれません。

あるいは、のれんの減損に関するKAMについて、金額など限られた内容だけ書き換えるような、穴埋め的な記載として、どの企業に対しても同じ報告をしているならば、「そもそも監査のアプローチがおかしくないですか」と指摘するような状況かもしれません。

分析結果が異なる、新型コロナウイルス感染症の影響

このような状況意味論的な分析を行っているため、JICPAのKAMレポートとは見方が異なる点があります。それが顕著なのは、新型コロナウイルス感染症の影響に対する分析結果です。

JICPAレポートでは、KAMの内容及び決定理由に、新型コロナウイルス感染症への言及が一定数あったことから、2021年3月期の事業年度における新型コロナウイルス感染症の影響が大きいとの結論を導いています。

しかし、ボクの分析は違います。状況意味論的な分析を行うにあたって、企業の開示と照らし合わせました。企業が新型コロナウイルス感染症の影響が大きいと開示しているかどうか、また、監査人がKAMの中でその影響が大きいものとして捉えているかどうか。これらを組み合わせた分析から結論を導いています。

その結果は、先日もセミナーで披露してきたばかり。その様子は、ブログ記事「2021年10月のセミナー「KAMの開示事例の検討と今後の課題」」で紹介しました。

えっ、セミナーに参加できなかったため、状況意味論的な分析結果を知りたい、って。大丈夫、来月発売される会計専門誌に掲載されますから、ご安心ください。発売された頃に、このブログでお知らせしますね。

P.S.

今回の話のように、状況意味論的な分析を行った結果は、まだまだ沢山あります。

もしあなたが、他にも「状況意味論的なKAM分析」について知りたかったら、、、

こちらの書籍がおすすめです。