電子書籍って、寂しい。そう感じる体験をしました。

というのも、紙媒体なら単行本や雑誌として物理的な形として手にとれます。それに対して電子媒体だと、画面で見るだけ。多少、デザイン的な要素が付加されているにしても、基本、ブログと変わりません。いつもと変わらないため、特別感が得られないのです。それが寂しい。

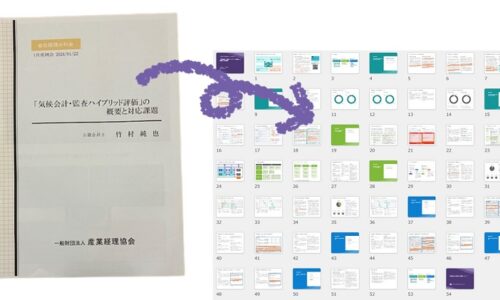

実は、ひっそりと、日本公認会計士協会の機関誌『会計・監査ジャーナル』の2019年1月号に寄稿しました。その内容は、今年の10月6日に開催された、日本内部統制研究学会の第11回年次大会のレポート。その準備委員会のメンバーになっていたこともあって、ボクが書くことに。

で、発売が2018年12月15日だったため、自分が寄稿した雑誌が手許に届くのを楽しみにしていました。『会計・監査ジャーナル』に、ボクの書いた本の書評が掲載されていたことはありますが、自ら書いた記事が掲載されるのは初めてだったからです。

しかし、いくら待っても掲載号が届かない。通常の学会レポートとは異なる趣きで執筆した内容を実際の紙面で確かめようと思っていても、それができないのです。

おかしいなと思っていたら、『会計・監査ジャーナル』の紙媒体で発送してもらう方法から、電子化されたものを閲覧する方法へと自ら切り替えていたのを思い出しました。そりゃ、どんなに待っても送られてはこない。そんなタイミングで紙媒体の発送を停止するなんて。もう少し後にすれば良かった。

そこまで待ち遠しかった学会レポートは、依頼があったときに、3,000字から4,000字程度で書くものだと聞きました。ただ、当日の午前中に急遽、執筆が決まったため、事前に準備する時間はありません。そのせいか、年次大会が終了した直後、依頼者からは「書けそうですか?」と心配されました。

しかし、次の日に一気にドラフトを書き上げます。その文字数は、4,233文字。むしろ、もっと書けるところを抑えて書いたにもかかわらず、いきなり上限超え。まあ、想定の範囲内だったため、その後の正式な依頼が来てから文章を削っていきました。

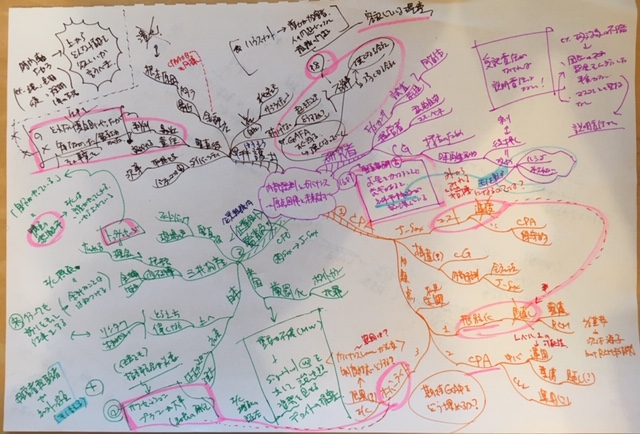

急な依頼であっても、ここまで当日の状況をレポートできたのは、おそらくマインドマップのおかげ。ボクはこうした研究学会の大会に参加したり、企業会計審議会やASBJに傍聴したりするときには、必ずマインドマップを描きます。

ちなみに、会計監査で経営者ディスカッションの場でも、マインドマップを使っています。社長さんの中には、「一体、何を書いているんだ」という表情で、ボクのマインドマップを気にしている方もいらっしゃいます。でも、そんなことは気にせずに、曲線と言葉や絵を描いていきます。内容を整理しやすいだけでなく、議事録を起こすのも容易なため、手放せません。

いつもは1枚のマインドマップにまとめるところ、今回の年次大会では一般に公開されるレポートを書くため、特別記念講演で1枚、統一論題報告で1枚のマインドマップを描きました。学会レポートを執筆するにあたって、マインドマップ上に散らばって記載された論点をマーカーで関連付けることによって、当日の発表内容を有機的につなげていきます。それがブログにアップした写真。

依頼者からは「執筆のために、録音したものを送りましょうか」と気をつかってもらったのですが、「なくても大丈夫です」と即答。なぜなら、こうしてマインドマップで年次大会の内容をすぐに整理できるからです。実際に、年次大会の翌日には、4,000字程度のレポートのドラフトを書き上げていました。

マインドマップといえば、ボクが所属する事務所で、ボクが仕切りのミーティング。そこでは、ホワイトボードに何の説明もなくマインドマップで議事内容をまとめています。そんなミーティングに初めて参加した後輩クンは、あまりにも当然にマインドマップを書き出したので驚いたと後日、話していました。

その後輩クンと一緒に、昨年、企業会計審議会の監査部会へ傍聴しに行ったときのこと。ボクがいつものようにマインドマップで傍聴内容をまとめていたのを横で見ていて、「この人は本当に普通から使っているんだ」と感心したそうで。それ以降、後輩クンは自身でもマインドマップを使い始めます。今では彼も、すっかりマインドマッパー。

あなたのビジネスやキャリアを加速させていくには、インプットとアウトプットが不可欠。そんなときに、このマインドマップは重宝します。もちろん、マインドマップには限らず、1枚の紙にまとめられるノート術であれば問題ありません。インプットもアウトプットもしやすくなるスキルを身につけておくことを強くお薦めします。