コンテンツを作ること。あなたは、ラクラクと生み出せるほうですか、それとも、作り出すのに苦労しているほう?

振り返ると、以前のボクは、コンテンツ作りそのものは好きなほうでした。研修講師を務めるときに、参考にできる研修資料がなかったことから、自身でゼロから創り上げていました。営業の提案書も作るチャンスをよくもらえました。

特にパワーポイントを使うようになってからは、図表を描きやすくなったため、スライド資料を作るのが楽しいったらありゃしない。小さな頃にCMを作ることに憧れていた想いを実現できたかのように感じたものです。エンタメ系の素材をよく参考にしていました。

例えば、ホイチョイ・プロダクションズさんが女性誌「FRaU」で連載されていた『東京コンシェルジュ』。東京のエンタメ情報を紹介していたもの。そのコンテンツを楽しむだけではなく、掲載されていた図表の形や色使いを取り入れてみたものです。

他にも、浜田雅功サンと小室哲哉サンによる音楽ユニット「H Jungle with t」のロゴマークからもヒントを得たことがあります。大きな丸に「H」、右に突き出る棒に「Jungle」と記載しているもの。この形状をベースにして、箇条書きに利用したりもしました。懐かしい~。

思えば、コンテンツ制作のうち図表については、頭に浮かぶアイデアを形にすることに楽しみを覚えていたのかも。また、参考にできるお手本も身近にあったため、「じゃあ、こうして活用してみよう」と着想を得ることも多かった。

しかし、コンテンツ制作のうちコンテンツそのものについては、苦労していました。例えば、研修の内容をどう伝えるのか、執筆の構成をどう組み立てていくのかなど。図表との対比でいえば、お手本が身近になかったことが影響していたのかもしれません。

ヒントを得るものがなければ、毎回、ゼロから生み出さざるを得ない。自ずと試行錯誤を繰り返します。だから、時間もかかれば、アウトプットのレベルも一定しない状態でした。そこで、何か方法論があるだろうと、調べまくり、試しまくってきました。

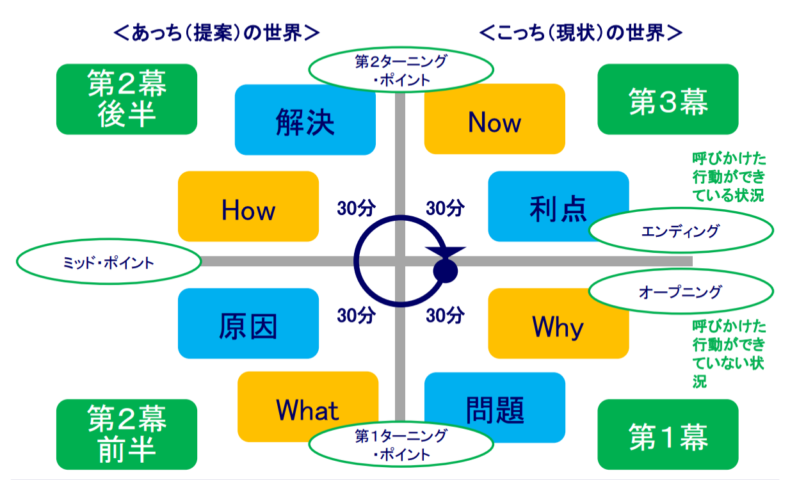

その過程で、3つのアプローチとの出会いがありました。まず、セールスレターやコピーライティングといった感情面からのアプローチ。次に、ディベートという論理面からのアプローチ。さらに、売れる映画の脚本というストーリーを語るアプローチ。やがて、これらを組み合わせたコンテンツ構成法を編み出しました。

これを使っていくうちに、いつの間にか、コンテンツを作成するスピードが早まり量産できるようになりました。2018年は新しく作った研修コンテンツは、毎月2本平均。その内容も、ビジネスモデルやキャリア、AI・IT、もちろん監査や会計も。

また、量ばかりでなく、成果物としてのコンテンツの質も安定しています。オリジナルのコンテンツ構成法の他、適宜、ファシリテーションの技法も組み込んでいるため、品質を一定レベル以上に保つことができりようになりました。こうして、コンテンツの量も質も得られるようになったのです。

な~んて話ばかりしていてもしょうがないので、そのコンテンツ構成法の全貌をブログにアップしてみました。「セミナーの予定があるんだけど、構成に困っているよ~」とお悩みのときには、一度、参考にしてみてください。

もし、解説する場を作るなら、リアルのセミナーが良い? それとも、オンラインセミナーが良い?