最近のボクの関心事は、記述情報の開示の充実。先週の2019年3月19日に、金融庁サンから公表された原則と好事例集のこと。今日、とある企業の経理担当と総務担当の方とお話する機会があったため、このリリースを猛烈に紹介してきました。もう、かなりの宣伝マン。

彼らは今年の有報の開示の仕方については検討しているものの、翌期の開示まではなかなか手が回っていない状況。実際、ボクが紹介した金融庁サンのリリースについても、まだ存じ上げていませんでした。そこで、ボクは簡単な概要に加え、具体的にイメージしてもらうために「重要な会計上の見積り」の開示がどのように行われるかについても説明してきました。

特にインパクトがあるだろうと思われるのは、感応度分析。そもそも、これは予算の立案や金融の世界でのシミュレーションで使われてきたもの。そんな感応度分析を用いて「重要な会計上の見積り」を説明している事例があるのです。

そこでは、会計処理で用いられた見積もりの前提や仮定が変わったときに、一体、どんな影響は及ぶかを示すもの。一番わかりやすいのは、退職給付会計。決算では一つの割引率と長期期待運用収益率を設定して会計処理を行っています。これらが、もう少し上振れしたときにいくらの影響があるか、あるいは、下振れしたときにいくら影響があるかを開示するのです。

このように、「重要な会計上の見積り」の文脈で感応度分析が用いられているのです。その理由は、財務諸表の利用者が自身で財務数値を自由に組み替えられるようにするために提供している情報だとボクは考えています。

今の会計は、退職給付会計の他にも、税効果会計だったり、減損会計だったり、あるいは今度新しくなる収益認識の基準だったりと、会計上の見積りが至るところで使われています。もちろん、その見積もりに用いるのは。ひとつの数値や割合。場合によっては蓋然性を反映したものもあるかもしれませんが、それでも会計処理にあたって適用されるのは、たったひとつの数値や割合。

財務諸表の利用者からすると、「それは経営者が考えた見積りだろう」「自分たちが考える見積りは別のものだ」という局面も当然に想定されるわけです。しかし、そう思ったとしても、数値や割合がどれだけ変わると財務諸表にどの程度のインパクトを及ぼすかは、利用者自身では算定できない。そこを補足するのが、今回の「重要な会計上の見積り」の開示における感応度分析だと考えています。

財務諸表の作成者としては、「うちの会社としてはこの数値や割合を使っているけれども、それよりも上回った場合にはこれだけのインパクトがあります、あるいは、下回った場合にはこれだけのインパクトがあります」と。これを開示することによって、財務諸表の利用者はその範囲内で、または、そこから推定していくことで、自分たちのシナリオに沿った予測数値を算定できるのです。極めて合理的な開示の仕方です。

そんな話を聞いた会社の方は、「決算が大変になるぞ」と頭を抱えました。確かに、有報を作成する時点で対応しようとしても、会計処理で用いたものとは異なる数値や割合によって算定しておかなければ、感応度分析を開示できません。つまり、決算作業の中でいくつかのシナリオを踏まえて数字を算定していかないと、とてもその開示にはたどり着かないのです。

しかも、それが経理部門や総務部門といった財務報告に関わる人達だけで完結するならまだしも、収益認識や減損などでは営業部門をはじめとした他の部門も関係してきます。こうした組織を横断するような形で検討を進めなければ、感応度分析が行えない可能性もあるわけです。だから、頭を抱えたワケのです。

これについて、ボクはひとつの解を持っています。元々は、拙著『後発事象の実務』で提唱している組織のあり方。その後も、プロネクサスさんにおける後発事象のセミナーでも、常に言い続けている提言。日本内部統制研究学会でも報告した内容です。最近では、収益認識の新基準への対応もそうですし、あるいは、KAM(監査上の主要な検討事項)への対応についても同じ。

その解とは、ディスクロージャー委員会。これで対応するのが良いと考えています。今の財務報告をめぐる環境を踏まえると、経理などの担当部門だけではなく、全社が一丸となって対応していく必要性が強まっている。そのトドメが、記述情報の開示の充実なんです。

今現在、記述情報の開示に関する解説は、『Accounting(企業会計) 2019年4月号』(中央経済社)の特別企画「2019年3月決算対策」くらいじゃないでしょうか。会計処理の話ではないため、あまり解説するプレイヤーがいない感じ。そう考えると、やっぱりセミナーで伝えた方が良さげ。ボクが提唱したい「ダイアログ・ディスクロージャー」の話だし。いつ頃に開催すると都合が良いのかしら?

P.S.

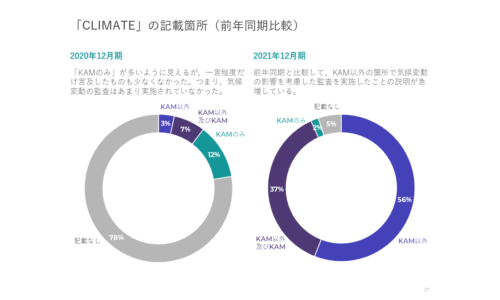

日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。

P.P.S.

感応度分析については、拙著『ダイアローグ・ディスクロージャー』でしっかりと解説いたしました。有価証券報告書の記述情報でどのように開示されているのかが理解できます。