リーデルのグラスに注がれた赤ワイン。どこまでも深く、濃い赤。時間を忘れて見入ってしまうような魅力的な色。これを「ワインレッド」という言葉で表現していたとしても、あなたとボクとで見ている色が違う可能性があります。

例えば、あなたが見ている赤色はボクにとって黄色に映っているかもしれない。ただ、ふたりとも自分が見ている色を「赤色」と表現しているだけ。何色に見えているかはその人でない限り、わからない。ボクが10代の頃に、ビートたけしサンがそんな話をしていたことを覚えています。

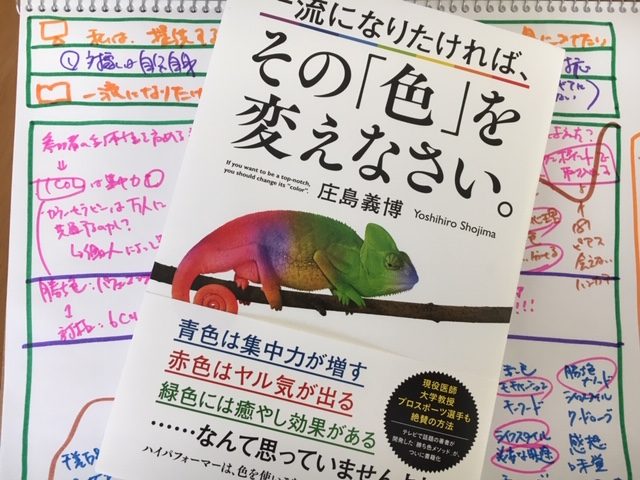

その話がアラフィフになっても覚えているとは、そんな考え方があるんだと衝撃を受けたから。しかし、それは単に頭の体操ではありません。先月に発売された本に、その話が紹介されていました。その本とは、パーソナルトレーナーの庄島義博さんが書かれた『一流になりたければ、その「色」を変えなさい。』(きずな出版)です。

ハチは人には見えない紫外線が見えているけれども、人が感じられる赤色を感知することができない。ノーベル賞生物学者のカール・フォン・フリッシュ氏によって証明されているそうです。この本の筆者によれば、人に限っても同じことがいえるとのこと。

ワインレッドのように、自分と相手とが同じものを見ていても、同じ色を感知しているかどうかの保証はない。この本の帯にも紹介されているとおり、青色は集中力が増すとか、赤色はヤル気が出るとか、緑色には癒し効果があるとかって、よく言われます。こうした色を使って心理的に働きかけるアプローチって効果がないのかどうかが気になります。

ただ、この本のアプローチは、そこを完全に否定するものではない。人が感じる色は、必ずしも同じじゃないため、万人に共通するようなものを当てはめようとするのではなくて、自分自身に効果が見られる色を活用してはどうかと説いているのです。いわば、テーラーメイドしようってこと。この自分のパフォーマンスを高める色のことを、この本では「勝ち色」と呼んでいます。

勝ち色は、パーソナルカラーとは違います。パーソナルカラーとは、自分の肌の色や髪の毛の色などに合う色。自分に似合った色を身につけることによって、それを見る、自分以外の誰かに作用することを期待します。

一方、勝ち色は、自分自身のパフォーマンスが高まることを期待して活用するもの。あくまでも視点は自分自身。このように、色の作用が向かう先が違うのです。

面白いのは、勝ち色で埋め尽くす必要がないこと。これを活用する目的は、自分のパフォーマンスを高めることにあります。すると、パフォーマンスを高めるときに、その色が目に入れば良い。だから、常日頃、身につける必要もなければ、その色だけにする必要もないのです。

さらに興味深かったのは、相手の状況に応じて勝ち色を調整していくこと。たった今、自分以外の人に向けたパーソナルカラーと違うと言ったじゃないかと思ったかもしれません。なぜ、相手のことを考えるんだと。確かに、勝ち色は自分自身に視点があることには違いありません。

しかし、コミュニケーションの場を考えたときに、自分以外の相手が当然に存在します。このとき、相手が自分と同じテンションで最初から付き合ってくれる保証はありません。仮に、相手のテンションが低いときに、こちらのパフォーマンスがしょっぱなから上がるような色を見せてしまうと、そのテンションの違いに相手は引いてしまいかねない。

そんなトップギアでいきなり接するのではなく、ミドルギアから攻めていくことも伝えているのです。あくまでも自分のパフォーマンスを高めるために勝ち色を活用するのですが、それは相手の状況を踏まえながらギアを変えてコントロールしていくことができる。これは、セミナーや研修でも同じですね。

このように、この本では自分のパフォーマンスが高まる色を見つけ、また、それを使いこなすことを推奨しています。だからボクは今夜も、グラスに注がれた赤ワインの色を注意深く観察しているのです。果たして、このワインの色はボクのパフォーマンスを高めるのだろうかどうか。

じっくりと調べなければならないので、グラス一杯や二杯じゃ、とても足りない。ほら、勉強熱心だから。きっと、あなたも勉強熱心だと思うので、今度一緒に、ワインの色をじっくりと調べませんか。