決算説明でメインとなる資料は、上場企業なら、有報。そう、有価証券報告書です。有報に記載する内容は、大きく2つに分けられます。それは、前半の記述情報と、後半の財務諸表。

前半の記述情報は、以前は、法規に従って淡々と事実を書いていく性質が強かった印象があります。こんな象徴的な話をよく聞いたものです。企業側が新製品のアピールをひたすら書き込んだところ、有報を受理する財務局から「営業パンフレットじゃない」と怒られたとのこと。なので、余計なことは書いてはダメだと刷り込まれているのかもしれません。

余計なことではありませんが、将来の不確実なことを記載するのも好まれなかったと記憶しています。将来の業績予測といった不確実性の高い内容は、企業側も法定書類に書き込むことはためらいがあるのも事実。したがって、それに関連する内容は、無難な記述にとどまっているケースも少なくないでしょう。

ところが、最近の有報では、経営者の考え方を記載していく方向にシフトしています。2019年3月には、金融庁から、「記述情報の開示に関する原則」および「記述情報の開示の好事例集」なるものがリリースされています。それについては、ブログ記事「開示事例の分析はボクにお任せあれ」や「投資家との対話を促すダイアログ・ディスクロージャー」でも説明しています。

これらの情報はもっと知られるべきだと感じていたところ、中央経済社サンの『旬刊経理情報』(2019.5.1、No.1544)で、当局の解説記事が掲載されました。これには、投資家が経営者の視点から企業を理解するために、経営者の考え方や、将来思考の情報(ただし、予測の開示ではない)などをどう開示していくかについて、具体的なヒントが提供されています。財務報告に関連する経理や総務、経営企画、IRなどの方たちは読んでおかないと仕事にならないほどに必見。

そうしたヒントのひとつに、統合報告書などのCEOメッセージを有報に活用することが提案されています。ここで紹介されているのが、ある企業の統合報告書のCEOメッセージ。経営戦略が14ページ(1万字超)にわたって記載されているとのこと。これが、次のとおり作成されていると披露されています。

これはCEOが素案を書き、各部署での調整を反映した後、CEOがその内容の確認を行ったものであり、また、決算発表後に受けた投資家やアナリストからのさまざまな質問を踏まえ、株主還元等のマーケットの関心事項に応えるべく、CEO自身で手直ししたものと聞いている。

このように、CEO自らが自社の開示に対してコミットメントしている実例が示されています。自ら書くだけではなく、その内容を調整し、また、加筆修正していく過程を通じて、全社のみならず投資家までも巻き込んでいるのです。ここまでCEOが関与している企業開示はお見事。

これを聞いて、「うちの社長、文章を書くのが苦手なんだよな~」「うちの社長、文章は書くけど、上手くはないんだよな~」と嘆いている方がいらっしゃるかもしれません。でも、大丈夫。社長以外の方がフォローすれば解決。

経営者が書くことに長けているに越したことはない。しかし、事業活動にそれが不可欠ではありません。書くことと会社を経営することとは、別の才能。ほら、書くことは上手いけれども経営は下手なCEOって嫌じゃありませんか。だから、本来の任務である経営をしっかりとしているなら、書くことは他の誰かに補ってもらって構わない。

このときにヒントになるのが、ビジネス書の作り方。書店に行くと、会社の社長が著者となっているビジネス書がベストセラーとして並んでいます。しかし、ブログ記事「3ヶ月で一冊の本を完成させる秘訣」でもお伝えしたとおり、著者が自らキーパンチしているとは限らないのです。著者である社長が話した内容を、編集者がひとつの本としてまとめ上げているのです。

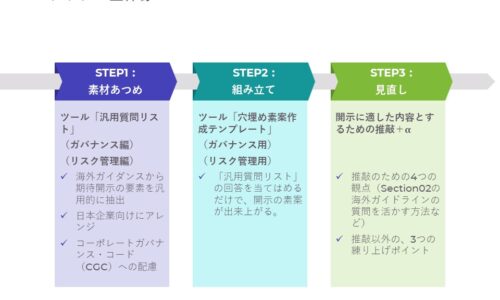

この手法が、お嘆きの方の会社で導入できたら、上手く行きそうじゃないですか。そのためには、取締役会や経営会議などで経営者の発言をしっかりと議事録に残しておくことが必要。それらが有報の記述情報の素材となるため、後は、それを構成して文章にするだけ。

昨日のブログ「決算説明で『全社一丸対応』すべき理由」でお話ししたように、企業の決算の説明を向上させたい気持ちでいっぱい。その一環として、素材の作り方や構成のまとめかた、文章の起こし方などもフォローする必要があります。さらに、プレゼンテーションの要素も盛り込む必要もあるでしょう。

ただ、それはボクが単行本や専門誌への寄稿で行ってきた方法論。すでに実践を重ねているもの。そんな方法論を共有することで日本の経済がより回るなら、望むところ。記述情報の開示に向けたコミュニティをつくるための記述情報を書き上げないと、ね。