昨日の2019年11月3日、驚くべきニュースが飛び込んできました。アイドル・グループの嵐が、公式SNSアカウントを開設するとのこと。しかも、5つも。

何が驚いたって、あの所属事務所がSNSを解禁したのです。これまで、所属タレントの写真をネットに掲載することを一切認めなかった事務所。ドラマでも映画でも、主演を務めていても、その宣伝ポスターには写真を掲載してきませんでした。写真のようなイラストだったり、そもそも登場していなかったりと。

あるとき、その事務所のタレントさんが雑誌で特集が組まれ、また、その表紙も飾ったときのこと。アメリカに住んでいるファンが、そのタレントを見たいがために電子媒体で雑誌を買ったところ、写真に写ったタレントがすべて塗りつぶされていたようで。

それほどまでに写真がネットに流出しないように徹底していた芸能プロダクションが、今回、SNSで公式アカウントを開設するのです。もう、アリエナイ状況。

なんでも、5つの公式アカウントを作るそうです。そのひとつがTikTok(ティックトック)。モバイル向けのショートムービーのプラットフォームアプリです。中国企業のByteDance(バイトダンス)が、中国ではDouyin(ドゥーイン)として、国外ではTikTokとして展開しているサービス。

意外と中国企業が手掛けていると知られていないかと。今年の夏、大学生にビジネスモデル・キャンバスを教えたときに、ユニコーン企業の一例としてByteDanceを紹介しました。そのときに、「あのTikTokを運営している会社だよ」と説明すると、学生さん達に身近に感じてもらえたことが懐かしい。

話を戻すと、あの嵐がTikTokでアカウントを持つとなると、このサービスについて理解したい気持ちが強くなる。ちょうど、関連した本が数日前に発売されたばかり。

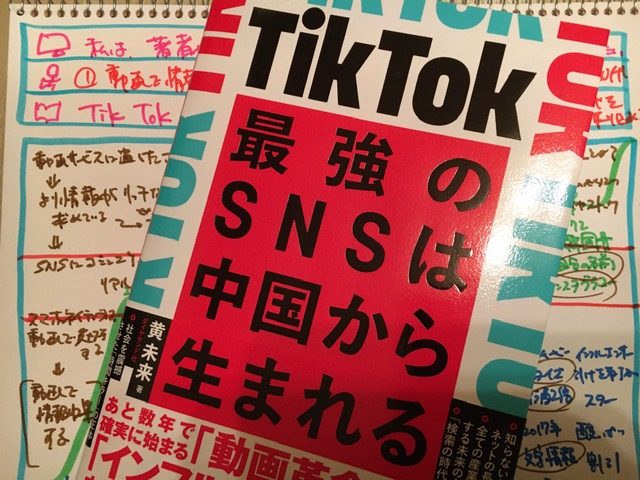

それは、バイトダンスの北京本社に勤務しているという黄未来サンによる『TikTok 最強のSNSは中国から生まれる』(ダイヤモンド社)です。居ても立っても居られなくなったため、書店に買いに出掛けましたよ。

この本を読んでいると、ホント、価値観が大きく変わっていることを痛感させられます。ボク自身は、動画で解説を聞くことに苦手意識があります。完全なセミナーなら良いのですが、そうではない動画解説は、文字情報と違って、自分のペースで情報をつかめない。いわゆる速読的な手法が使えないため、再生の時間にすべて付き合わなければいけないのです。

動画にも速度を早める機能がついていますが、それでも動画すべてを見なければなりません。例えば、30分の動画の場合に、倍速であっても15分間は見なければならない。これが文字情報だと、もっと短くて済ませられます。そんな考えでいるため、動画が主流になると言われても、正直、ピンと来ていませんでした。

そんなボクにとって、この本には衝撃的な内容が書いてありました。第1章の最初に、現時点ではテキストベースのSNSが使われているものの、満足度の観点からは動画ベースのほうが求められているというのです。「より情報がリッチなコンテンツを求めている」というのです。

確かに、ブログの世界では、写真を掲載するほうが効果的と言われています。これは、テキストだけではなく、画像という情報を付け足している手法です。このブログでもアイキャッチには写真や画像を掲載しています。それと同じで、より情報がリッチなものの方が満足度は高くなる。

著者によれば、SNSの性質上、自ずとそうなると説明します。コミュニケーションを求めてSNSを利用していることから、よりリアルに近い情報が得られるのが良い。そのため、テキストよりも画像を、画像よりも動画をコンテンツとして求めるとの仮説を立てています。これを次のとおり表現しているのです。

すべてのサービスは“動画化”していく

ひゃーーーあっ、ブログを毎日、更新している場合じゃない。ショートムービーで十分なので、動画をアップしたほうが良い。この本では、ライブ配信とショートムービーとの違いも説明されています。

ライブ配信は、リアルタイムのやり取りとなるため、ファンとのコミュニケーションに適しています。また、投げ銭をはじめとしたマネタイズに適しています。しかし、コンテンツはストックできない。

それに対して、ショートムービーは、細切れにコンテンツをストックしていくことができます。これは、制作側としては時間にとらわれずにコンテンツを作っていくことが可能なことを意味しています。

いずれにせよ、どちらか一方ではなく、目的に応じて両方に取り組んでいくことが大事。エンタメ系ではないビジネス系のコンテンツを取り扱うときにも、コンテンツはショートムービーで提供する一方で、ライブ配信はファンミーティングとして活用する。そんな形が良いのかもしれません。あっ、これって、ゆうこすサンがすでに実践しているものですね。

かつて、フィルムメーカーのコダックは、デジカメが登場したときに、フィルムの良さにこだわったために倒産に追いやられました。一方、同業の富士フイルムは画質にこだわったことから成長を継続していくことができました。

これと同じように、文字情報にこだわって廃れていくのか、あるいは、コンテンツにこだわって成長を加速していくのか。そんな岐路に立たされているのかもしれません。あなたにも、そんな変革を迫る嵐が近づいてきていませんか。