本を読んでいる人に良い印象を抱く。男性でも女性でも、読者が趣味の人には、仲良くなれそうな感じを勝手に受けています。

ボクが読む本の大半は、ビジネス書。マーケティングだったり、ライティングだったりと。だからといって、良い印象を抱くのは、ビジネス書には限りません。

例えば、小説を読む人も好きです。いろんな物語を追体験していると思うと、尊敬に値します。本を読んでいないと、実際に体験できることしか知り得ない。だから、圧倒的な経験を積んでいない限り、人としての幅が広がらない気がします。

そうそう、ある人から紹介してもらった本に、ある業界の裏側を暴くようなものもありました。単なる興味本位で紹介してきたものではなく、その方が専門とする分野に関係するために紹介してくれた本。

もっとも、その方は、話が上手。次々と面白く話を展開していきます。そのせいもあってか、なおさら面白い本だと感じているのかもしれません。

こんな風に見てみると、ボクが読書好きな人に良い印象を抱くのは、ボクが知らない世界を知っていることが理由かも。ボクにとって秘密になっている世界があることに関心が惹かれるのです。

確かに、大学受験のために、金沢から東京にある予備校まで夏季講座を受けに行ったときに、その講師にめっちゃ憧れたことがあります。当時、地方にいては聞けないような、本質をつく説明を聞いたからです。

もちろん、それは講師の勝手な解釈ではなく、然るべき根拠があるもの。ただ、高校の指導要領では触れられていないため、その講座を受けていない高校生にとっては、知らない世界なのです。

そんな奥深い授業をしてくれる講師は、ひとりではありません。何人もいる。どの講師も凄いため、これを普段から受講できる東京の高校生を心底羨ましかったです。

こうした経験があるため、ボクがセミナーや研修の講師を務めるときや執筆をするときには、知らない世界を披露することがひとつの使命としています。そんなに気負ったものじゃなく、自然とそうしたくなっています。

例えば、ある会計基準を解決するときには、その基準に書かれた文言にはとどまりません。そらが導入されるときの審議の過程をチェックする。この程度もしないで、解説している人も少なくはないでしょう。

その背景に加えて、じゃあ実務でどうするかも手当てします。チェックリストだったり、記載例だったりと、実務の現場で使えるツールも提供しています。

さらに、会計だけを調べていては決して辿り着けない分野のスキルやツールについても活用しています。これによって、他の追随を許さないポジションを得ていると考えています。

以前のブログで、関連当事者に関する会計監査の手続について、心理学で使われる「ジョハリの窓」に沿って説明したときのこと。そんな説明は誰もしていないため、、専門誌の編集者から記事化を求める連絡が入ったっけ。

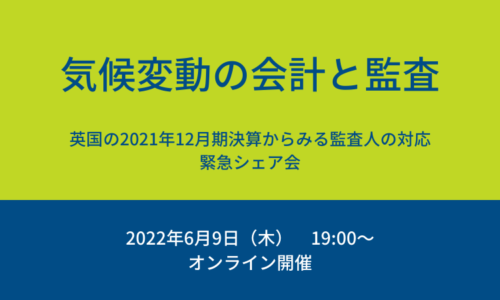

こうして、知らない世界を見る、あるいは、教える旅は続きます。今、仕込んでいる勉強会にも、そんなものが登場するのかと驚かれるかも。あつ、そもそも、それが知られていないや。