サステナビリティ情報開示を進める際には、バリューチェーン全体を考慮することが重要です。特に、「資源及び関係」や「依存関係及び影響」といった概念は、企業のリスクと機会を理解するうえで欠かせないものです。

しかし、これらの概念は抽象的であるため、具体的な実務にどのように適用すれば良いのか、悩むこともあるでしょう。例えば、どの部分に焦点を当てるべきか、あるいは、どのように情報を整理し評価するべきかといった疑問が生じやすいです。

こうした課題を解決する一助となるのが、IFRS財団が新たに発表した教育的資料です。この資料では、企業がサステナビリティ関連のリスクと機会を特定するとともに、それらを体系的に整理・開示するための実践的なガイドラインが提示されています。さらに、この資料は「重要性(マテリアリティ)」に基づく情報開示を効率化する4ステッププロセスも詳しく解説しているため、実務担当者にとって有益なツールとなるでしょう。

ところが、この教育的資料は62ページに及ぶため、仮に日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が翻訳が提供される場合であっても、しばらくは時間がかかるでしょう。

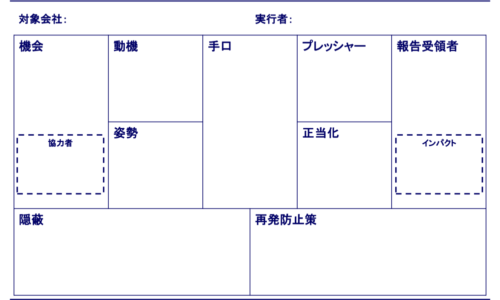

今回の特別記事では、この教育的資料の内容をいち早く解説していきます。加えて、本資料の内容に基づいて作成したリスクと機会の特定に役立つチェックリストもご紹介します。この特集では次の内容を取り扱います。

■ISSBが示す「マテリアリティ」:62ページで深掘りする新資料

■実務に役立つ「バリューチェーン」の視点

■「資源及び関係」の具体例

■「依存関係及びインパクト」の視点

■実務に活用したいチェックリスト

■「4ステップ」でサステナビリティ開示を最適化する方法

■GRIスタンダードとISSB基準の併用例

■マテリアリティ情報を定量的、定性的に評価する方法

■マテリアリティ情報を整理するための3つのアクション

■開示案のレビューで検討すべき項目

■今回の3つの重要ポイント

この記事を読むことで、サステナビリティ情報開示に関する最新の実践的知識が得られます。特に、「資源及び関係」や「依存関係及び影響」といった概念の具体的な理解を深めるだけでなく、ISSB基準を基にした4ステッププロセスを実務に適用する方法も学べます。

ぜひ、この機会に購読し、限定コンテンツを通じてより深い知識を得てください。あなたのビジネスに直結する情報を常に先取りしましょう。