本日は、とある企業さんで、収益認識の勉強会。勉強会といっても、座学ではなく、ワークショップ形式での進行。ファシリテーターはもちろん、ボク。

ご参加いただいたのは、経理関係者だけではなく、営業関連の方々も。収益認識の基準のため、営業部門にも自ずと影響が及びます。総勢18名、5つの島テーブルとなりました。

ちょっと変わったスタイルの読書会

その中で、リードフォーアクション読書会の手法も使っています。この読書会の特徴は、事前に本を読み込んでおく必要がないこと。ファシリテーションの導きのもとで、初めて読む本でも、自分が必要とするエッセンスをリサーチしていきます。

おそらく会計基準にまだ触れていない営業部門の方々も一緒になってのワークショップ。参加にあたって企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を読み込んでくるのは、ちとハードルが高い。

そこで、リードフォーアクション読書会によって、初見でも大丈夫な運営としています。会計基準を片手に、互いに協力しながら学び合う場を作っていきました。

終わった後のアンケートには、こんなコメントも頂戴しております。

- 今までの勉強会の中でも非常に活発な時間が過ごせたと思う。

- 自分の実務を新しい基準に合わせる、レベルアップする意欲が出ました。ありがとうございました。

- カタい内容であるはずの勉強内容のはずが、グループワークや発表があることで楽しく、緊張感があり、吸収効率が良いと感じた。

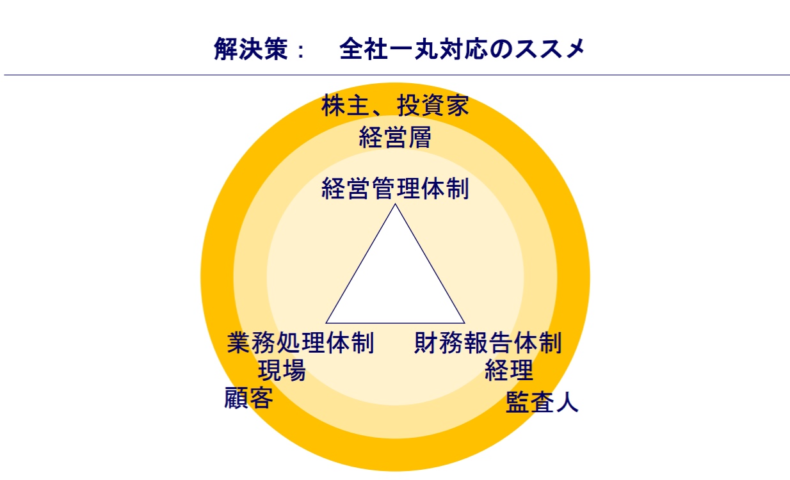

全社一丸対応のススメ

そうした中でも、注目すべきは、他の部門の方と意見交換ができたのが良かったとするコメント。そう、それが今回の勉強会の目的なのです。だからこそ、勉強会のサブタイトルは「全社一丸対応のススメ」。

ボクが聞いている範囲では、収益認識への対応は本格的に進んでいる企業は必ずしも多くはない印象。その証拠に、月刊誌「企業会計」では、2018年8月号から3ヶ月にわたって収益認識の会計基準への対応についての特集記事を組んでいます。各社の対応が進んでいないからこそ、こうした論点だしの解説が求められているといえます。

対応が進んでいない原因として、適用がまだ先だとのんびり構えている場合もあれば、影響は少ないだろうと検討もなく楽観視している場合もあるかもしれません。ただ、個人的には、一番大きな原因として、今回の新基準への対応が本社の経理部門だけでは進められない点にあると推測しています。

今までの会計基準の対応と何が違うのか

今までの会計基準の新設や改訂は、経理部門だけ、あるいは、総務や人事といった管理部門の中で対応できる、情報収集できるものが多かったといえます。しかし、収益認識の新基準は、なんといっても売上高の会計処理が変わるかもしれないもの。企業のメインとする活動に関わる改正。ちょちょいと対応が済むはずがありません。

営業部門を巻き込むことはもちろんのこと、経営層にも関与してもらわなければならない。売上高は多くの経営指標の基礎となるため、その金額が変わると影響の範囲は大きいのです。ホラ、決算でも売上高の金額が修正されると、それが広範囲の箇所に及ぶため、嫌がる財務報告の担当者も少なくないはず。

しかし、管理部門でない方々を会計の世界に巻き込むのは、結構、大変。まあ、互いに違う言葉を使っているので、普通に接していたら話が食い違うのも無理のないこと。

各部門が前のめりに参加する方法

そんなときに使えるのが、共創型の組織学習。参加した個々人がそれぞれの課題を解決しようとしながらも、その場の全員が大きな目的を達成しようとする場。それが作れれば、他の部門の人とのコミュニケーションも円滑になりそうな感じがしませんか。

そんなコミュニケーションを促すファシリテーションを行うからこそ、他の部門の方との意見交換が可能になるのです。「他部署の持っている情報や意見を基に様々な論点が発見できた」とか、「各部門へ意識づけることができた」などのコメントをみると、主催者側の意図は無事に達成できた模様。

他の部門との連携やコミュニケーションがとれない状態を「サイロ」と表現されます。これは、フィナンシャル・タイムズ紙アメリカ版の編集長であるジリアン・テットが著書『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』(文藝春秋)で表現したもの。これをどうするかが現代の課題となっています。その解決には、対話が大事。

経験あるファシリテーターの腕の見せどころ

でも、「さあ、話しなさい」といきなり振ってもダメ。ちゃんと場作りをしないと、そう上手くはいかない。だから、それを実現する手段を持つ必要があるのです。

その手段は、ボクの中では、ファシリテーション。これ以外には考えられない。ファシリテーションの方法論が理解できると、再現性をもって場作りができるようになります。対話を促進できるようになれるのです。やっぱり時代は、ファシリテーション。

収益認識の対応を進めるための関係部門の間での意識合わせには、今回のようなファシリテーションが進行を務めるワークショップが最適なんじゃないでしょうか。そうした意識付けがあって初めて、対応プロジェクトが全社的に動き出し、インパクト分析にも進むってもの。それを抜きにインパクト分析をしても厳しい。

何事も加速させるためには仕掛けが必要。収益認識対応プロジェクトなら、その仕掛けは関係者の意識合わせ。「全社一丸対応のススメ」が腑に落ちると、あとは加速していくだけ。それでもまだ、足踏みを続けるつもりですか。

P.S.

2020年8月23日に、緊急レポート「新・収益認識の対応プロジェクトが進まない理由」を作成しました。収益認識の新基準への対応プロジェクトが進まずに悩んでいる方々に向けてヒントになれば幸いです。

PDFファイルで全68ページの小冊子です。文字がびっしりの資料ではないため、読みやすいと思います。無料で手に入れられるので、ぜひ、こちらのページからダウンロードしてください。

P.P.S.

こちらのE-Bookも、大した告知をしていないにもかかわらず、お手にとっていただいております。お役に立てば何よりです。