発見しましたよ。ボクが、むか~しに書いた本が、最近発売された他の方の本に参考文献として記載されていたのです。

ボクの本を参考文献に掲げていたのは、みのり監査法人サンによる『2019年10月以降義務化 JAのための会計監査Q&A』。農協に会計士による会計監査が必要となることから、それを解説したもの。どなたか親しい人でもいるのかと思いきや、執筆者には知り合いはいません。純粋に、ボクの本が役立ったのかも。

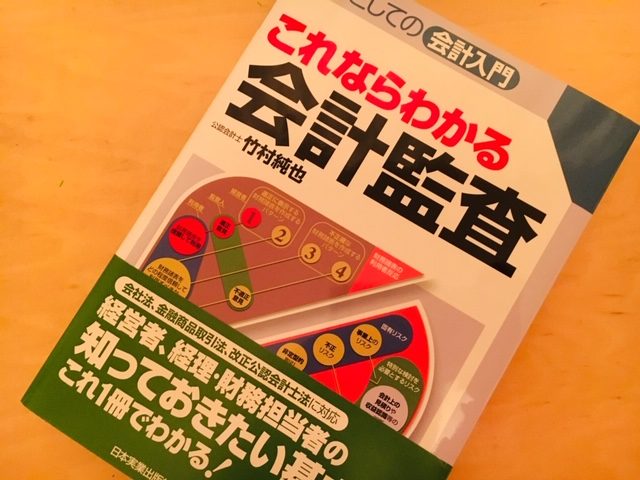

その本で参考文献にされたのは、ボクの2冊目の本。それは、日本実業出版社さんから出した『道具としての会計入門 これならわかる会計監査』。今、Amazonで見てみたら2008年7月の発売なので、もう10年以上も前のこと。

ちょうど、これを発売する前の月から、NHKの土曜ドラマで「監査法人」が放送されていました。あまりにも絶妙なタイミングだったので、「これ、爆発的に売れちゃうよ~」なんて淡い期待を抱いていたものです。もちろん、爆発したものは何もありませんが。

ボクが考える「爆発的に売れる」とは、例えば、TBSの「王様のブランチ」のような情報バラエティ番組の中で、書籍ランキングに入るような売れ方。しかも、著者インタビューが来ることをイメージしていたものです。

でも、会計や監査をテーマにした実務解説書で、そんなランキングに入るワケがありません。マーケットが違いすぎます。上場企業が約3,600社のすべての会社で1冊買ったとしても、3,600部です。実際にはすべての会社で購入されることにはなりません。会計士の一部が買ったとしても、数千部がいいところ。

小説やビジネス書のベストセラーのように、100万部超えなんてあり得ないマーケットにいるのです。たまに「印税生活、いいね~」とボクに話しかけてくる人がいます。そんなときには、この計算の話を持ち出して誤解をなくすようにしています。

ただ、そこまでの爆発的な売れ行きではなかったものの、監査業界の中でボクの知名度が少し上がったのも事実。知り合い方だけではなく、初めて会う人にも『道具としての会計入門 これならわかる会計監査』の話が出ることがありました。

ある出版関係の人からは、「いいポジションを付いた」とも評価していただいたこともあります。それまで会計監査の本というと、研究者が書く難しめの専門書か、そうでなければ、実務家が書く簡単すぎる入門書のどちらか。ボクの本は、その中間に位置します。

今でこそ、その間を埋めるような本はいくつか発売されていますが、当時はレアなポジション。そのためか、珍しがられたと同時に、「実務に役立った」とか「この本を参考にしています」と喜ばれたものです。

この本を書いた当時の監査基準委員会報告書、すなわち、会計監査のルールは、今ではすべて新しいものへと置き換わっています。その本質は変わっていないところも多いため、今でも通用する記載も多い。しかし、ルールが一新されていることから、出版社の担当の方と相談して、数年前に出荷を停止してもらっています。だから、もう新品を入手することはできません。まあ、10年前の内容だからね。

それが今日、参考文献として掲載されているのをたまたま見つけて、「まだ役に立っていたんだ」と感慨深いものがありました。参考にしているくせに参考文献に挙げないヤカラもいる中で、こうして記載があると嬉しくなります。気分が良くなったので、そろそろ次の本に着手しようかしら。