先日、本屋さんに行ったときに、決算書からビジネスモデルを読み解く本を見つけました。会計にもビジネスモデルにも関心が強いボクとしては、「どれどれ」と思い手に取ってみる。すると、Amazonが取り上げられていました。

Amazonの決算書を分析していく中で、利益も対象とされています。その分析の結果、Amazonの利益が十分な黒字になっていないことから、儲けが少ないと指摘しています。

これ、的外れ。

単にモノを買って売ってます、作って売ってます、としかビジネスモデルを理解できないために、利益が少ない、あるいは、赤字となっていることを問題視してしまったのでしょう。ビジネスモデルやマーケティングの観点からは、必ずしもそうとは言えません。

例えば、シェアを取りに行くときに、最終利益が赤字にならない範囲で、広告費をかけていくことがあります。

そうそう、誤解がないように言っておくと、ここでいう広告費とは、企業のイメージやブランドを伝えるものではなくて、売上に直結するもの。いくら広告費を投下すると、いくら売上になるかが読めたり、計測できたりするもの。いわゆる、ダイレクト・レスポンス・マーケティングですね。

より正確に言えば、売上を立てるために広告を打ったり売上を計上したりするのではなく、顧客を得るため。売上を計測可能な状態にするために、顧客リストの純度を高めていく。

顧客リストは、ただ数が多けりゃいいってもんじゃない。たとえ数が多くても売上に繋がらない顧客リストでは意味がないから。数ではなく、こちらからの反応が高いことが大事。

顧客の反応が高くなるためには、顧客との関係性を良いものに育てていく必要があります。どのようなタイミングで、どのような内容を呼びかけていくのか。これを計画的かつ戦略的に行っていく。

その活動は、広告費として計上されることもあるでしょう。あるいは、販売促進費も考えられます。いずれにせよ、マーケティング関連費用に違いない。

会計に話を戻すと、損益計算書は、人為的に期間を区切った中での収益と費用をまとめたもの。その費用は、当期の売上に対応するものもあれば、翌期以降の売上に貢献が期待できるマーケティング関連費用もある。後者は経営者の経営戦略や戦術に基づきコントロールできるものも含まれます。

そのため、赤字にならない範囲で、マーケティング関連費用をかけた結果、利益が少ない、トントン、もしくは赤字となっても、資金繰り的に問題がない限り、ビジネスモデルや持続可能性に批難されるものではない。Amazonだって、これ。

経営者の意図が読み取れない場合に、決算書だけでビジネスやビジネスモデルの良否を判断しようとすると、こうした誤解が生じてしまいます。ボクが本屋で見かけたものも、この点を思いっきり外している。

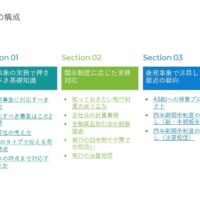

そういう意味では、決算書を補足説明するための記述情報の位置づけは重要。特に戦略的な損益コントロールを行っている会社なら、なおさらのこと。こんなに売上を伸ばしているのに、利益の伸びが追いついていないと勘違いされたうえに批難までされてしまいます。

こんな悲劇を生まないためには、分析する人がビジネスやビジネスモデルを理解する必要もあれば、経営者も記述情報を通して意図を説明する必要がある。

これを実現するには、双方の努力に加えて、両者に橋をかける存在も欠かせない。だからこそ、このブログのタイトルの「ABCバンブー」の、Aがアカウンティングで、Bがビジネスモデルを表しています。

記述情報については、折に触れて発信して行きます。次の機会をお楽しみに。