会議は、お好きですか。もしかすると、楽しくて楽しくて仕方ないというタイプかもしれません。しかし、おそらく多くの人は、会議を楽しいものとは感じていないタイプでしょう。

まず、時間が長い。そうなるのは、司会進行役に一定の時間内で成果を出そうという気持ちがないため。

そもそもゴールを設定していないのです。だから、ダラダラ話した挙げ句、予定の時間が過ぎてしまっていることに気付いて、「じゃあ、今日はこれで」と終えてしまう、キャリーオーバー状態に。行く先のない旅になっています。

次に、参加者の意見が丁寧に拾われない。典型的なのは、声の大きな人がひたすら話しまくる状況。それを司会進行役が制止しないものだから、どこまでも話し続ける。

そういう会議に限って、ノートも取っていなければホワイトボードも使わっていない。すると、声が小さな人の意見が書き残されない結果、声の大きな人の印象にかき消されてしまいます。これでは、意見を出しても報われない。

さらに、議題を出す人が十分に調べていない。普段から調べること、考えることをしていないにもかかわらず、会議の直前にまとめ始めた議題を投げかけるものだから、会議が浅いところからスタートします。

もっとも、参加しているすべての人が圧倒的なインプットをし続けているときには、引き出しが多いため、急にテーマを振っても議論を深めていくことができます。しかし、やっつけ仕事で議題を出すものだから、大勢の人を巻き込んでムダな時間を費やします。情報不足を補ってもらうことを前提に議題を出すのは、その人の仕事の怠慢に他ならない。

どの企業も、現状の会議にこうした問題点を抱えながらも、働き方改革に対応するために否が応でも定時内に成果を出さなければならない状況に立たされています。ボクの答えは、昨日までは、たったひとつ。これひとつで会議の生産性を高められると考えていました。

それは、ファシリテーション。適切なスキルと経験を備えたファシリテーターが会議を仕切るなら、生産性アップは間違いない。

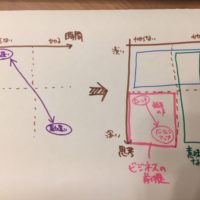

場の進行役を務めることがファシリテーターの役目のため、時間内に所定のゴールに至ることができるように、会議の内容を事前に周到に組立てます。だから、ダラダラと時間が過ぎていくことはあり得ない。

また、ファシリテーターは、参加者ひとりひとりの意見を引き出していくため、声の大きさによって会議が流されません。しかも、ホワイトボードや付箋などを使うことで、それぞれの意見を「見える化」していくため、言葉も流れません。

このように場の進行もでき、かつ、参加者の声も等分に拾うことができるため、ファシリテーターさえいれば、会議の生産性が高まるものと考えていました。昨日までは。

しかし、今日、ファシリテーターがいるだけでは、まだダメだと気づきました。なぜなら、情報のインプットが少ない人が多いから。昔、ある経営者が「月に4冊の読書量では少なすぎる」と話していたのを覚えています。一方で、財団法人出版文化産業振興財団「現代人の読書実態調査」によれば、成人が1カ月間に読む本の平均冊数は、なんと1冊。つまり、読書量が少ない人のほうが世の中的には多い、ということ。ここから引き上げないと、会議の生産性を高めることはできないのです。

そんなときに、組織学習のスキルを兼ね備えたファシリテーターがいると、問題は解決。会議のその場で、本や資料から自分たちにとっての課題とその解決のためのヒントを得られるように導くことができるからです。

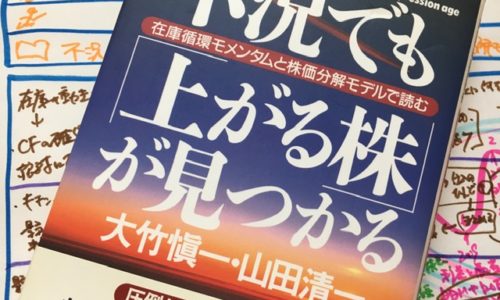

事前に本を読まなくてもよい読書会に、「リードフォーアクション読書会」があります。集まった場でエッセンスや解決のヒントを得ていくのです。その時間は、30分くらいで十分。ボクは一般社団法人リードフォーアクションの認定リーディングファシリテーターでもあるので、ボクが仕切る会議でこれを使うことがあります。

すると、インプットが少ない人でも、その場で行動のためのヒントが得られます。働き方改革の中で、事前に本や資料を読み込むことに時間を使わなくても、会議の場でインプットを済ませ、また、参加者同士で共有することもできるのです。今の時代にぴったりなスキル。

そんな会議は、従来のスタイルとは違うため、「会議2.0」と言えるかも。時間が長くて生産性の低い会議から脱したいなら、リーディングファシリテーターを活用するのがオススメ。まだ、このことに気付いている人は少ないため、早く確保したほうが良いですよ。