こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。

企業にKAM(監査上の主要な検討事項)の利用を提案している理由は、企業の開示の充実につなげるため。それを説いた本が、『ダイアローグ・ディスクロージャー -KAMを利用して「経営者の有価証券報告書」へとシフトする-』(同文舘出版)です。

この本の書評が、今日の2021年1月18日に発行された「週刊経営財務No.3490(2021.01.18号)」に掲載されました。掲載号の目次は、こちらから確認できます。

https://www.zeiken.co.jp/mgzn/zaimu/back_number/01819458.php

目次の画像は、出版元の株式会社 税務研究会サンによるツイートをご覧ください。

今週の税務通信・経営財務の表紙です。#税務通信 #経営財務 pic.twitter.com/5617YiPibQ

— 株式会社 税務研究会 (@zeiken_info) January 18, 2021

そうそう、こちらのページでは、冒頭部分が無料で読むことができます。

https://www.zeiken.co.jp/keieizaimu/article/no3490/ZA00034901901.php

書評で興味深かったのは、第6章「ディスクロージャー委員会に挑め」にフォーカスされていた点。「なるほど~」と思いながらも、「さすが!」と納得もしました。

本書の構成

この本は、次のとおり、大きくは3つのパートから構成されています。

KAMの海外の状況を知りたい人には、第3章「KAMの海外事例の活用術」で10の事例を用意しています。海外事例と比較したときに、2020年3月期から日本で早期適用されたKAMで取り上げられなかった事項もあるため、2021年3月期からの強制適用に備えることができます。

また、会計上の見積りに関する記述情報について関心がある人には、第5章「効果的な情報開示はここが違う」で日本企業の開示事例を7つ掲載しています。また、第4章「従来以上の情報開示を求める制度開示」では、海外の事例を1つ紹介しています。記載内容のポイントがつかめます。

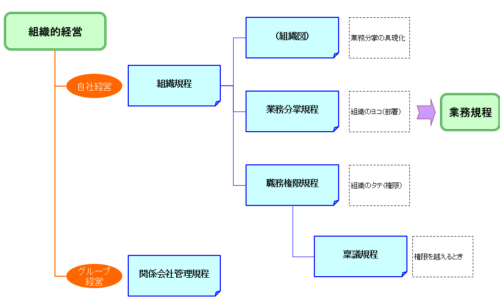

さらに、経営者の視点を反映した企業の開示を行うための社内体制に興味がある人には、第6章でディスクロージャー委員会の内容を説明しています。これによって、組織横断的かつ経営者主体の財務報告の体制づくりがイメージしやすくなります。

立場によって響くパートが変わる

こうしたパートは、読者が財務報告にどのように関わっているかによって響くかどうかが変わってきます。

例えば、監査対応の窓口を担当されている方であれば、どちらかというと、前半のパートが響くでしょう。実際に監査法人とやりとりを進めていくにあたって、「自社のKAMは適当なのか」「他社の事例はどうなのか」を意識するためです。

これに対して、経営者に近くなるほど、後半のパートが響くでしょう。全社的な視点から物事を捉えているため、仕組みの構築に目が行くからです。今回の評者はCFOでいらっしゃるため、やはり第6章に力点を置いた書評となったものと考えられます。

本書の向き合い方

いずれにせよ、どのパートに着目しても正解。それぞれの立場から財務報告に向き合っているため、自身の役割を果たすなら、企業の開示は充実していくはずだからです。投資家との対話を促すような財務報告のために、ボクは情報を発信していきます。

ここだけの話、開示の充実はサプライズを減らすため、資本コストが下がります。その結果、ファイナンス理論に基づけば、企業価値が上がるんですよね。そのことを本書から感じ取れる人ほど、役立つ内容に仕上げています。

そろそろ、そんな話を展開していく時期ですね。資本コストもまだまだ意識されていないようですし。

その前に、まずは『ダイアローグ・ディスクロージャー』をご覧いただくことをオススメします。

P.S.

日本におけるKAMについて、2020年3月期の上場企業で早期適用された事例を解説した書籍が発売になりました。それは、『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)です。こちらも合わせてご活用いただけると、財務報告をさらに充実させるヒントが得られます。