無知とは怖いものです。その反対に、いったん知ってしまえば、状況がイメージできるため、対策も打ちやすくなります。その代表例が、サイバーセキュリティではないでしょうか。

現在、企業はデジタル環境を前提にビジネスを行ってます。ビジネスがデジタルデータそのものを扱っている場合もあれば、ビジネスを行うためにデジタルデータを活用している場合もあるでしょう。もはや、事業の継続には不可欠な要素となっています。

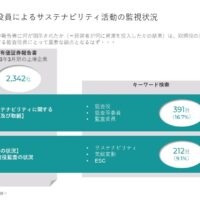

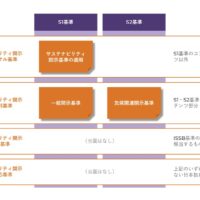

このような状況に照らすと、サステナビリティ開示として、サイバーセキュリティへの取り組みが取り上げられることも想定されます。そのビジネスにとって最も重要な持続可能な要素がデジタルやデータのセキュリティであると容易に考えられる上場企業も少なくありません。

しかし、現実には、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示は、気候変動に偏っている感が否めません。あれだけ事業リスクの開示でサイバーセキュリティやITシステムに重点を置いていながらも、サステナビリティ開示になると気候変動をテーマにしている事例に遭遇することもあるからです。果たして、リスクの全社的な優先順位付けは適切に行われているのかと疑問に思わずにはいられません。

やはり、全体的にサイバーセキュリティの重要性が理解されていないものと考えられます。頭ではわかっていても腑に落ちていない、という印象があります。おそらく、システム担当としては歯がゆい思いをされているのではないでしょうか。

そんなサイバーセキュリティの重要性を社内展開するために活用できる書籍がありましたので、今回の特別記事で共有します。約300ページの翻訳書でありながらも日本語としての文章が整然としているため、読み進んでしまいます。

ここから社内展開の活用ポイントを解説していきます。また、監査法人が公にこの重要性を取り上げた事例についても紹介していきます。サブスクリプション・サービスにログインし、続きをご覧ください。