2023年3月期以降の有価証券報告書から、サステナビリティ開示が義務化されました。

ここで、投資家の期待に沿った開示がイメージできないこともあれば、そもそも財務報告の中でサステナビリティ開示を作成する意義が見いだせないこともあるかもしれません。

しかし、「これがウチの会社のサステナビリティだ」と胸を張れる開示を投資家に提供できると、事態は変わるはずです。そこで、特別記事「サステナビリティ開示の最前線」を投稿していくこととしました。

財務報告であることを重視

この特別記事に基づき自社に固有のサステナビリティ開示を行ったならば、投資家との対話もより進むことでしょう。その結果として資本コストが引き下がると、企業価値評価が高まります。サステナビリティ開示に至る労力が報われるのです。

ここで注意したいのは、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示は、環境や社会などのパフォーマンス指標を開示することで終わってはいけない点です。それであれば、統合報告やサステナビリティ報告など、これまでの非財務情報の開示で間に合うからです。

そうではなく、財務報告に軸を置いたサステナビリティ開示であるべきです。このことは、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の源流となるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が財務的な影響を重視した点に表れています。

有報の「財務諸表」の数字や注記にも影響しかねない

サステナビリティ開示において財務的な影響まで言及することは、同じ有価証券報告書に含まれる財務諸表に考慮すべき事態となる点も気をつける必要があります。それが注記で済むならまだしも、場合によっては会計処理に及ぶこともあるからです。つまり、利益の数字が変わることもあり得るのです。

英国では、会計上の見積りにあたって気候変動の影響を考慮する実務が浸透してきています。これは、気候変動に関する開示がきっかけです。財務諸表以外の箇所で、気候変動の財務的な影響が大きいと示す一方で、財務諸表にはそれが考慮されていなかったからです。投資家がこれを指摘したのです。

このように、財務諸表とサステナビリティ開示とが互いに影響を及ぼし合う関係にあることを見逃してはいけません。こうした関係を踏まえながら、サステナビリティ開示に対応していく必要があるのです。

「サステナビリティ開示の最前線」のコンテンツ

そのため、特別記事「サステナビリティ開示の最前線」では、次のような内容を投稿していきます。

- 気候変動を考慮した会計について、英国の現状を解説していきます。その波は日本にも及ぶでしょう。そのための備えにできます。

- サステナビリティ開示で先行する英国の事例を分析していきます。有価証券報告書でサステナビリティ開示を行っていくうえでのヒントが得られます。

- 単著10冊以上の経験を踏まえたライティング・テクニックを伝授します。これを活用することで、より伝わる開示の書き方が身につきます。

これらは、サステナビリティの取り組みが世界でも先行している英国の情報や開示事例に基づいているからこそ提供できるものです。FTSE100銘柄の企業を分析した結果が得られます。よって、特別記事「サステナビリティ開示の最前線」をご購読されると、次のような効果が期待できます。

- 有価証券報告書の財務諸表にも気候変動の影響を考慮することに対応できる

- 財務報告に含まれていることの意味を踏まえたサステナビリティ開示が行える

- 英国のサステナビリティ開示の事例から、学ぶべき点がわかる

- あまり報道されない海外のサステナビリティ開示に関連した情報が得られる

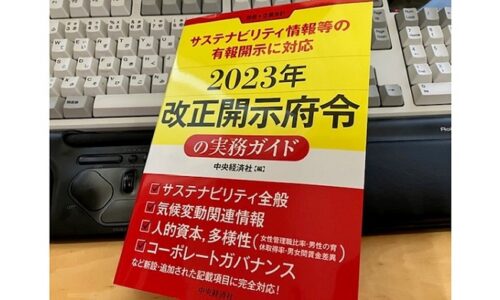

- サステナビリティ開示に関する書籍について活用ポイントが理解できる

- サステナビリティ開示の書き方が身につく

サステナビリティ開示をめぐる状況は急激に進展しているため、これらの記事は不定期に掲載していきます。月額980円(消費税込)で提供するサブスクリプションです。毎月4本程度の記事を予定しているため、1本の記事はコーヒーショップでコーヒーを1杯飲むよりもお得です。

さあ、始めましょう

サステナビリティ情報の開示を行っていくにあたっては、その取り組みを成熟させていく必要があります。一定程度の水準で活動を行っていなければ、開示を充実させるのにも限界があります。

サステナビリティ開示は、好事例集に掲載されるような成熟したグループと、投資家の期待に合っていない非成熟のグループとに二分されるでしょう。後者のグループに属すると、投資家からも市場からも相手にされなくなる時代となっています。

成熟したグループに属するためには、全社一丸となった対応が不可欠です。何も、開示担当が孤軍奮闘するものではありません。それをサポートしていくために、特別記事「サステナビリティ開示の最前線」を投稿していきます。

お任せください。これらの記事がお役に立ちます。

P.S.

早く情報を得るほどに、対応のための時間を確保することができます。スムーズな社内調整のためにも、いますぐ、ご購読ください。ここでしか得られない情報があります。