経営陣に対し、事業の中核にある重要なリスクと機会の源泉を識別するように促していない取締役会は、その職責を果たしたと言えるのだろうか

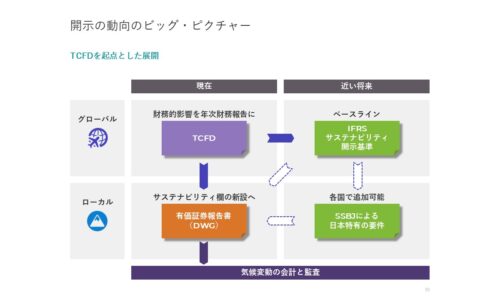

カナダ年金基金(CPP Investments)サステナビリティ責任者リチャード・マンリー氏が『フィナンシャル・タイムズ』への寄稿で投げかけたこの問いは、現代のガバナンス開示が直面する本質的課題を端的に表しています。この問いかけは、2025年5月にIFRS財団が配信した『Perspectives』シリーズ第10回「サステナビリティ関連のリスクと機会のガバナンス」(仮邦題)において紹介されたように、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が描く統治の未来像を象徴する言葉として注目されているのです。

- Perspectives series: Governance of sustainability-related risks and opportunities

https://www.youtube.com/watch?v=pNqtyAYM-8g

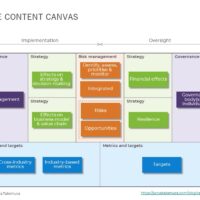

従来のガバナンス開示が制度の存在確認という形式的報告に留まっていたのに対し、ISSBが求める開示は根本的に異なる性格を持っています。それは企業がいかなる判断プロセスを経て、どのような関係性を構築し、そして社会に対していかなる責任を果たそうとしているかという「つながりの本質」を明らかにするものなのですね。

ウェビナーに登壇したISSB理事マイケル・ジェンシ氏は、このガバナンス開示を「connective tissue」(結合組織)という生物学的比喩で表現しました。この比喩は、単なる修辞ではありません。財務と非財務、戦略と統治、企業と投資家という異なる領域を有機的に結びつける「見えないインフラ」としてのガバナンスの機能を、的確に言い表しているからです。

本稿では、この「結合組織としてのガバナンス開示」が持つ意味を三つの核心的視点から解明していきます。取締役会と経営陣の接続における責任の架橋、財務とサステナビリティの統合による情報の融合、そして企業と投資家の関係構築における信頼の橋渡しという三つの接点を通じて、現代企業が直面するガバナンスの変革とその開示の真の意義を明らかにしていくのです。