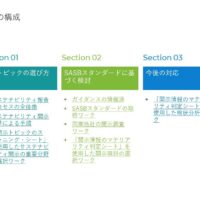

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の審議は、3つのサステナビリティ開示基準を文案修正する段階に入っています。これは、大きな論点が一通り整理されたことを意味します。しかし、公開草案からどのような方針で変更が行われたのかは、改めて理解しておく必要があります。その方針こそが「二重アプローチ」です。

この方針の背景には、SSBJ基準案に寄せられたコメントが二極化したことがあります。ひとつは「ISSB基準にできる限り近づけるべき」という意見、もうひとつは「日本国内の実情に即した基準が必要だ」という意見です。こうした相反する意見を調整するため、SSBJは、基準本文を可能な限りISSB基準に一致させることを優先したうえで、別途、追加情報や補足解説を「解説記事」として提供する方針を採用しました。これが「二重アプローチ」です。

このアプローチにより、SSBJ基準はISSB基準との整合性を維持しつつ、日本の実務に適応する柔軟性を持たせることが可能になります。また、差異が生じる可能性のある解釈や取り扱いについては、解説記事という「規範性を持たない参考情報」として補完することで、ISSB基準との矛盾を回避できます。

■解説記事が「準基準」となるリスク

しかし、このアプローチには問題点も存在します。それは「解説記事の多さ」と「その性質」です。確定基準に向けて、公開草案から削除された多くの事項が解説記事として提供される予定です。そのため、基準本文では不明瞭な点を補完する解説記事が、結果として「準基準」として機能してしまうリスクがあります。

さらに問題なのは、解説記事がSSBJの正式な審議を経ずに提供される点です。審議を経れば規範性を帯びかねず、二重アプローチの目的、すなわちISSB基準との整合性の確保が損なわれる可能性があるからです。実際、SSBJの会合において委員が解説記事の内容について質問しても、事務局からは簡素な説明にとどまるケースが見られます。

■今後の対応策

このように、解説記事が「準基準」としての影響力を持つ可能性が高まる中で、なんらSSBJの正式な審議を経ずに提供されることは問題視されるべきです。解説記事の中には、内容に応じて「実務対応基準」や「補足文書」として格上げする必要があるものも存在します。例えば、後発事象の取り扱いに関しては、当初「実務対応基準」とする方向性が示されていたものの、最終的には解説記事として提供される予定です。

そのため、解説記事が公開されて初めてその量や内容に驚くのではなく、今のうちから最終形に備えた対応策を検討しておく必要があります。

■理解を深めるためのセミナー

こうした背景を踏まえ、昨日の2024年12月26日、セミナー『SSBJ「サステナビリティ開示基準」の完全攻略 ~公開草案の要点と最前線の対応策で、実務力を強化する~』を収録してきました。これは、公開草案の要点を図解するとともに、変更予定の事項もカバーしています。そのため、このセミナーを通じて確定基準の内容を包括的に理解することができます。

さらに、海外企業の開示事例も紹介しているため、開示要求への具体的なイメージづくりにも役立ちます。3時間というコンパクトな時間で、SSBJ基準への理解を深めることが可能です。この詳細は今すぐ、こちらからご確認ください。